এক

ছোটোবেলা আর যুববেলার সবকিছু পালটে গেছে ; ইমলিতলা পাড়ার গোলটালির চালাবাড়িগুলো হয়ে গেছে ইঁটের দাঁত বেরোনো একতলা-দুতলা । আমাদের বাড়িটা চেনা যায় না । সামনের লাল রোয়াক, যার ওপরে বসে কপিলের দাদু বাচ্চাদের গালাগাল শেখাতেন, সেখান থেকেই দেয়াল উঠে গেছে ; যারা থাকে, তারা উঠোনে গরু পুষেছে, দেয়ালময় ঘুঁটে দেয়া, খোলা ছাদ নেই, ঘর উঠে গেছে, বাঁদরগুলোর দল শহর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকবে । কপিলের প্রজন্মের কেউ বেঁচে নেই, আর নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা আমার নাম জানে ভুখি পিঢ়ি আন্দোলনের সংবাদ পড়ে । গলির ভেতরের চালাবাড়িগুলোও ইঁটের ; সব নতুন মুখ । চোর-ডাকাতদের শুয়োর মারবার আর গাঁজার ঝোপের বস্তিতে উঠেছে একতলা বাড়ি । মহাদলিতদের পাড়া দখল করে নিয়েছে মধ্যবিত্ত মধ্যজাত চাকুরে পরিবার । কুলসুম আপাদের বাড়ি ভেঙে শিয়া মুসলমান চারতলা আবাসন , মহিলারা বোরখায় । নাজিম-কুলসুম আপারা অন্য কোথাও চলে গেছে । কুলসুম আপা, আভাসে মনে হলো, আরব দেশে চলে গেছেন । মসজিদটায় কেউ আর খেলতে ঢোকে বলে মনে হলো না, কেমন যেন ঘিঞ্জি আর নোংরা, যদিও বিশাল মিনার উঠেছে । ইমলিতলায় বাবা-জেঠার প্রজন্মের কেউই নেই, আমার প্রজন্মেরও কেউ নেই । পুরোপুরি অপরিচিত আমার নিজের ছোটোবেলার পাড়া ।

ছোটোবেলার ব্রাহ্ম স্কুল রামমোহন রায় সেমিনারি হয়ে গেছে বিশাল, ইউনিফর্ম পরতে হয় ছাত্রছাত্রীদের, দুটো শিফট হয়, বাংলামাধ্যম উঠে গেছে, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব ফুরিয়ে গেছে ; ব্রাহ্ম কবি-লেখকদের বাংলা বই আর সম্পাদিত পত্রিকাগুলো আর নেই । পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা বিভাগ আছে কেবল পিএইচডি করার জন্য ।

যুববেলার দরিয়াপুরও পালটে গেছে, আমাদের বাড়িটা তিনতলা পর্যন্ত দাদার বড়ো ছেলের ফোটোর জিনিসপত্রে ঠাশা, এখন বাবার স্টুডিও নেই, ক্যামেরায় ফোটোতোলার দিনকাল বিদায় নিয়েছে, ছোটো ক্যামরাও লাখ খানেকের বেশি দাম, বেশির ভাগ কাজ কমপিউটারে। বাবা এই পরিবর্তন দেখে যেতে পারলেন না । সামনের বারান্দা ভেঙে ফেলা হয়েছে । ওই বাড়িতে দাদার ছেলে থাকে না । শশুরের দেয়া ফ্ল্যাটে কদমকুঁয়ায় থাকে । আমার আর ছেলে-মেয়ের কোনোকিছুই সেখানে নেই। পাশের চুড়িঅলা, যার কাছে মা মুর্গি রাঁধতে শিখেছিলেন, জায়ফল দিয়ে, তার পরিবার চলে গেছে পাকিস্তানে । চুড়ির দোকানের ওপরে শিখ সরদার থাকতেন, যিনি প্রতি রাতে একজন বেশ্যাকে নিয়ে ফিরতেন, তিনি বহুকাল আগে মারা গেছেন । বাড়ির মালিক, যার পাশেই ছিল বাঁশের আড়ত, চারতলা বাড়ি তুলে ভাড়া দিয়েছে । সামনের কবরমাঠের জায়গায় সুন্নি মুসলমানদের বাড়ি আর দোকান । আল্লু মিয়াঁ আর ওর বারবার বিয়ে-দেয়া মেয়েদের খবর জানে না কেউ ।

উত্তরপাড়ার সাবর্ণভিলা ভেঙে আবাসন তৈরি হয়েছে । আমি, দাদা, বড়দি, ছোড়দি, ডলি, মনু আমাদের অংশ বিক্রি করে দিয়েছি । যারা থাকে তারা আমার দুর্নামের সঙ্গে পরিচিত বলে দেখতে এসেছিল । আমি কাউকেই চিনতে পারলুম না । কাকাবাবু, মানে বিশেখুড়োর কোতরঙের জমিজমা আর বাড়ি বেচে দিয়েছে ওনার পোষ্যকন্যা ; কে জানে কোথায় চলে গেছে ! পাণিহাটিতে মামার বাড়ির অর্ধেকের বেশি, পুকুর আর জমিজমাসুদ্দু, বেচে দিয়েছিলেন ছোটোমামা ; সেই জায়গায় আবাসন উঠেছে । ‘নিলামবাটি’ লেখা পাথরটা আছে, একটা বাড়ির দরোজার সামনে, কিন্তু সেটায় দাদামশায় থাকতেন না । দাদামশায় যে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানকার দেয়াল থেকে ওনার ফোটো গুদামঘরে চালান করা হয়েছে । পাণিহাটির মোচ্ছবতলা, চৈতন্যদেব বিশ্রাম নিয়েছিলেন বলে খ্যাত, এখন মনে হয় বোষ্টমদের নিয়মিত উৎসবের প্রাতিষ্ঠানিক জমঘট। এখন পাণিহাটি থেকে ভুটভুটি যায়, কেবল ওপারে কোন্নোগরে নয়, বিভিন্ন জায়গায় । ছোটোবেলায় দাঁড়-বাওয়া নৌকো করে কোন্নোগর থেকে পাণিহাটি যেতুম । কোন্নগরে বড়জেঠিমার বাপের বাড়িতে কেউই আর নেই, তবে জগদ্ধাত্রী বারোমেসে মন্দির আছে ; সেখানকার কেউই চিনতে পারলো না আমাকে । ওনারাও অনেকটা জমি বিক্রি করে দিয়েছেন, যার ওপর আবাসন উঠেছে । বড়োজেঠিমার ভাইঝি আলো, সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, তাইই ছিল, দাদা বিয়ে করতে চায়নি, কেননা দাদা চাইবাসায় এক বিবাহিতা যুবতীকে ভালোবাসতো, পরে যার এক বোনকে দাদা বিয়ে করেছিল— ব্যাপারটা আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাস ‘কিন্নর কিন্নরী’তে ।

আমি নাকতলার ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে এসেছি মুম্বাই । ওই পাড়ায়, ওই ফ্ল্যাটে, ওই পরিবেশে জীবন কাটানো, এই বয়সে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল ।ছেলের এক বেডরুম ফ্ল্যাট আছে মুম্বাইতে । বুড়ো-বুড়ি চালিয়ে যাচ্ছি যেমন-তেমন । দাদা মারা গেছে । দাদার সাহিত্যিক বন্ধুরাও মারা গেছে । আমার ছোটোবেলার স্কুলের বন্ধু সবাই মারা গেছে, তরুণ শুর যুববেলাতেই লিউকোমিয়ায় মারা গিয়েছিল, বারীন গুপ্ত মারা গিয়েছিল মাথায় রক্তক্ষরণের দরুণ, সুবর্ণ উপাধ্যায়-এর সঙ্গে শেষ দেখা কলকাতায় পাঁচ বছর আগে – প্রোস্টেটের ভুল অপারেশনে রক্ত ঝরে, বলেছিল বেশিদিন বাঁচবে না । স্কুলের বন্ধু রমেণ ভট্টাচার্য আর অনিমেষ গুপ্ত নাকতলার কাছেই থাকতো, বাঁশদ্রোণী বাজারে দেখা হতো প্রায়ই, শুনেছি মারা গেছে । যুববেলার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র কয়েকজন টিকে আছে । সাহিত্যিক সঙ্গীদের মধ্যে টিকে আছে সুবিমল বসাক, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, দেবী রায় আর ত্রিদিব মিত্র-আলো মিত্র। সুবিমল মাঝে-মধ্যে ফোন করে । স্ত্রী মারা যাবার পর সুবো আচার্য পুরোপুরি অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের সেবায় লেগে আছে ; ‘নারী নরকের দ্বার’ বলে ছেলেদের বিয়ে দেয়নি । প্রদীপের স্ত্রী মারা গেছে ; প্রদীপের দুটো চোখই খারাপ । ত্রিদিব বাড়ি করেছে হাওড়ায় । সুবিমল বাড়ি করেছে বেলঘরিয়ায়, দুই ছেলে, নাতি-নাতনি নিয়ে থাকে । দেবী রায় ফ্ল্যাট কিনে হাওড়ায় কোথাও থাকে ; স্ত্রী মারা যাবার পর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শৈলেশ্বর ঘোষ অপারেশান থিয়েটারে মারা গেছে, ওর স্ত্রী, মেয়ে-জামাই সবাই মারা গেছে, সুন্দর বাংলোবাড়ি একেবারে ফাঁকা, ভুতুড়ে । সুভাষ ঘোষ মারা গেছে ; এখন বাড়িতে ঢুকতেই সামনে সুভাষের বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, আগে ছিল জ্যোতি বসুর ছবি । অবনী ধর আর বাসুদেব দাশগুপ্ত অশোকনগরে মারা গেছে । অরুণেশ ঘোষ জলে ডুবে মারা গেছে ; হয়তো আত্মহত্যাও করে থাকতে পারে । অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায় মারা গেছে দিল্লিতে। উত্তরবঙ্গের হাংরি আন্দোলনকারী অলোক গোস্বামী আর রাজা সরকার কলকাতায়, দেবজ্যোতি রায় উত্তরবঙ্গেই আছে। ত্রিপুরা থেকে অরূপ দত্ত চলে এসেছে কলকাতায় ।

বড়দি-ছোড়দির বিশাল জমিদারি বাড়ি, ‘সিলভ্যান হাউজ’, গেট দিয়ে ঢুকতেই দুইধারে ছিল বকফুল গাছের সারি, ফুলের বাগান, সব উধাও । সেখানে বিশাল আবাসন উঠেছে । কোটিপতি হয়ে ভাগ্নে পাটনা ছেড়ে চলে গেছে বিহারের বাইরে, লালু যাদবের স্যাঙাতদের কিডন্যাপগ্যাঙের ভয়ে । ভাগ্নি জয়ার ছেলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চ্যানেল চালায়, নিজেও ভালো গায় ।

পিসেমশায় তিনকড়ি হালদার, ওনাকে নিয়ে আমার একটা গল্প আছে “অপ্রকাশিত ছোটোগল্প” বইতে, আহিরিটোলার বাড়ি শরিকরা বিল্ডারকে দিয়ে দেবার ফলে ওই বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন, পকেটে যে চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল তাতে লেখা, “আনন্দধারা বহিছে ভূবনে” । পিসেমশায়ের ছেলেদের ঠাকুমা একটা জমি দিয়েছিলেন হিন্দমোটরে, সেখানে ভাইয়েরা একটা করে ঘরে থাকে, আর আরেকটা ঘর রান্নার কাজে লাগে । সবচেয়ে বড়ো ভাই অজয় হালদার মানে সেন্টুদার বিয়ে দিয়েছিল দাদা দ্বারভাঙ্গার এক ঘি ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে ; ঘি আর দিশি বিহারি মদ ঠররা খেয়ে ঘরজামাই সেন্টুদা সেখানেই মারা গেছে । পরের দিকে দাদার সঙ্গে কোনো কারণে সেন্টুদার বনিবনা ছিল না বলে পাটনায় এলে সেন্টুদা উঠতো দিদিদের বাড়ি । ছোটোবেলা আর যুববেলার কলকাতার বহু রাস্তার নাম পালটে গেছে, মামলার সময়ে ঘুরে বেড়াতুম সেই সব রাস্তায় ।

নাগপুরে শশুরবাড়িও ভেঙে ফেলে তার মুসলমান মালিক, আমার মামাতো শালাদের মোটা টাকা দিয়ে, সেখানে হজ যাত্রীদের জন্য আশ্রয় তৈরি করছে, পাশেই নিজের জমিতে বিশাল মসজিদ তুলেছে যাতে এক সঙ্গে এক হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারে । আমার স্ত্রীর এক মুসলমান বন্ধু, প্রতিবেশি বাড়ির মেয়ে, হিন্দু যুবককে বিয়ে করে নাম পালটিয়ে মুম্বাইতে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে থাকে । যে শালির আমি পাটনায় বিয়ে দিয়েছিলুম, সে, তার স্বামী পরপর মারা যাবার দরুন তাদের লেক গার্ডেনসের বাড়ি ভেঙে ফেলে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে ।

দুই

আজকে, এখন, মুম্বাইতে এসে, আয়না দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বাইরে বেরোলেও চুল আঁচড়াই না, পায়জামায় পেছনদিকে ছেঁড়া থাকলেও তাই পরেই বেরোই, কেননা কেউই আমার পেছন দিকে তাকানো দরকার মনে করে না, নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বের গাড়ি পার্ক করার বেসমেন্টে অটোরিকশায় বসে টের পাচ্ছি যে স্মৃতি একেবারে ধুলোপড়া ত্যাবড়ানো, স্ফটিক-স্বচ্ছ নয়, আমার, আমার আসেপাশের মানুষদের, অনেকের দেহে শ্মশানে জলভরা হাঁড়ি পড়ার শব্দসহ, বিজলি-চুল্লীতে চর্বি ফাটবার শব্দসহ, হুকবোতামের ছেদ-যতি-সেমিকোলনসহ, বয়স্ক-অল্পবয়স্ক ঘটনা নিজস্ব চরিত্র নিয়ে উদয় হচ্ছে, আর যা ভুড়ভুড়ি কেটে ভেসে উঠছে, সেগুলোই, তড়িঘড়ি, উবে যাবার আগে, লিখে ফেলব, শাড়ির ভাঁজে পাট করে রাখা সুমিতা চক্রবর্তীর গ্রীষ্মশীত, রাতে ওনার বাগানের গাছেরা নিজেদের পরিচর্যা করতো, আমি ওনার সাম্যবাদী কিউবার লঝঝড় মোটরগাড়িতে, “আমি তোর অ্যামেচার বান্ধবী” ; তারপর যখন বুড়ি থুথ্থুড়ি, “কলকাতায় সবাই পার্টিকর্মী, দৃশ্য বা অদৃশ্য ঝাণ্ডা হাতে।” “শুধু কমিউনিস্টরাই বলতে পারবে কেন কমিউনিজম ফেল মারলো।” “মানববোমারা মরতেই থাকবে, এর আর শেষ নেই, দেখেনিস ।” “হিরোহিতোর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করুন বা হিটলারের সঙ্গে, সুভাষচন্দ্র বোস আমার হিরো, আমার স্বপ্নের প্রেমিক ।” “লিখতে বসে সবচেয়ে আগে ভুলে যাবি তোর স্কুল-কলেজের ভাষা-শিক্ষকদের, নয়তো এগোতে পারবি না ।” “বাঙালি মার্কসবাদীরা, যারা নিহিলিজমের বিরোধিতা করতো, তারাই পশ্চিমবঙ্গে নিহিলিজম ডেকে আনলো।” “অনুসরণকারীরা পিঠে ছোরা মারে কেন জানিস ? তারা তো পিছন থেকে অনুসরণ করে।” “ভিতুরা ভয়ার্ত কবিতার তত্ব বানায় আর সেই তত্বকে সমর্থন করে পরাজিতরা।” “আত্মহত্যার কোনো কারণ হয় না।” এখন একমাত্র রুটিন হল রাতে টয়লেটে পেচ্ছাপ করতে যাওয়া, প্রস্টেটের ঘড়িধরা চাপে ।

নাড়ি তৈরির ম্যাজিক শুধু নারীই তো জানে। সেক্স করার সময়ে বার বার “আই হেট ইউ” বলার উপাদেয় রহস্য । আমি আগের জন্মে ঘুর্ণিঝড় ছিলুম পরের জন্মে গোরস্হান হবো । বহু ঘটনা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে, যেতে দিতে হবে, পাশাপাশি গুরুত্বহীন ঘটনা হঠাৎই ঘা দিয়ে নিজেকে জাহির করবে , যাই হোক, সময়ের ধ্যাবড়া অনুক্রম জরুরি বলে মনে হয় না । চাকুরিসূত্রে ভারতের এতো গ্রাম আর শহর ঘুরেছি যে হাতির পিঠে চেপে কোন গ্রামে গিয়েছিলুম, কোথায় উটের দুধ খেয়েছিলুম যেমন স্মৃতি থেকে ঝরে গেছে, তেমনই কোন নদীর পাশ দিয়ে মাথার ওপর ট্যুরের ক্যাঁদরা চাপিয়ে কোন গঞ্জে গিয়েছিলুম, মনে করতে পারি না, অথচ ঘটনাগুলো ঝাপসা হয়নি আজও ; অমন অজস্র টুকরো-টাকরা, বহুগ্রাম জলহীন বলে কেমন করে শিখে গিয়েছিলুম টয়লেট পেপারের রোল সঙ্গে রাখতে, আলের ওপরে বসে হাগতে, জল না খেয়ে বহুক্ষণ টিকে থাকতে । কে বলেছিল, “মাতৃভূমিতে শুধু গরিবরাই মরে?” মনে নেই । কে বলেছিল, “রাস্তার কুকুরদের কান নিয়ে জন্মেছিস?” মনে নেই । কে বলেছিল, “তুই বামপন্হী? শুনলেই সন্দেহ হয় তোর বাপ সোভিয়েত রুবল খেয়েছে !” মনে নেই । কে বলেছিল, “তোর ডানদিকে সিঁথে কাটা উচিত।” মনে নেই । কে বলেছিল “ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে কিছু হয় না ?” মনে নেই । কে বলেছিল, “রাষ্ট্র চিরকাল লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটারনিটির বিরোধিতা করবে”, মনে নেই । কে বলেছিল, “লাথি না খেলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না”, মনে নেই। কে বলেছিল, “ফাংশানাল লিঙ্গ না থাকলে জিনিয়াস হওয়া যায় না”, মনে নেই।

১৯৬৪ সালে যখন পুলিশ কমিশনারের কাছে জানতে পারলুম যে আমার বিরুদ্ধে নালিশকারীদের তালিকায় সন্তোষকুমার ঘোষ আর আবু সয়ীদ আইয়ুব আছেন, শুনে বুঝতে পারলুম যে ছিপে ঠিক-ঠিক বঁড়শিই বেঁধেছি । ১৯৬২ সালে কলেজ স্ট্রিটে একটা মিছিলে উৎপল দত্তের হাতে হাংরি বুলেটিন দিতেই উনি আঁৎকে বলে উঠলেন, “হাংগরি জিন্নাড়িশন”, লিফলেটটা দুমড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়, দেখে, অন্য একজন মিছিলকারী সেটা তুলে পড়তে আরম্ভ করলে, চেয়ে নিয়ে বললুম, আপনার জন্যে নয় । ১৯৬৩ সালে গল্পকার শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম । বললেন, “ওহে, একেবারে তোলপাড় করে ফেলেছ যে, ক্ষমতাবানদের চটিয়ে দিচ্ছ, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, জানো কি ?” বলেছিলুম, যা করার তা তো করে যেতে হবে, ডিরোজিও তো যা করার তাই করে গেছেন। জানি না কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকরা কেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেপে দিলে । উদয়ন ঘোষ, শান্তি লাহিড়ির মতন ওনারও দুর্বলতা ছিল সন্দীপন, শক্তি, সুনীলের সঙ্গে চিপকে থেকে আনন্দ পাবার ।

১৯৭১ সালে শঙ্খ ঘোষ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, “শব্দ আর সত্য” শিরোনামে, ১৯৭১ সালে, রিমেম্বার ১৯৭১ সালে । কী লিখেছেন শুরুতেই তাঁর সাহিত্যিক-রাজনৈতিক গদ্যে ? লিখেছেন, রিমেম্বার ১৯৭১ সালে, যে, “কবিতা লেখার অপরাধে এই শহরের কয়েকজন যুবককে যে একদিন হাজতবাস করতে হয়েছিল, এটা আজ ইতিহাসের বিষয়।” ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে আমার এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গিয়েছিল তা উনি ১৯৭১ সালে জানতেন না ! পঁয়ত্রিশ মাস ধরে আদালতের চক্কর কাটতে হয়েছিল, তা উনি ১৯৭১ সালে জানতেন না, জানতেন কেবল একদিনের হাজতবাস । কী বলব ? হাংরি আন্দোলনের যাঁরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন, আবু সয়ীদ আইয়ুবের পর শঙ্খ ঘোষ, আর বাহুল্য বলা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করতে হয় । শঙ্খবাবু শৈলেশ্বর ঘোষকে টেনে নিয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠানের কয়েদখানা বাংলা অ্যাকাডেমিতে । শঙ্খবাবুর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছে, ওই বাংলা অ্যাকাডেমিতেই, হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত এগিয়ে দিয়ে বলেছিলুম, আমার নাম মলয় রায়চৌধুরী, শুনে, নিজের কানে মনে হল যেন বলছি, আমি মিশরের ফ্যারাও দ্বিতীয় র্যামাসেজ । আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকায় বসে ভাবছিলেন মলয়টা কলকাতার সবকিছু লুটেপুটে খেয়ে ফেললো আর আমেরিকা থেকে ফিরে ‘আত্মপ্রকাশ’ নামে একটা তড়িঘড়ি উপন্যাস লিখেছিলেন সাগরময় ঘোষের হুকুমে যাতে ভয়ের চোটে লেখেননি যে বেশ্যালয়ে গিয়ে কী করতেন আমি কিন্তু উকিলের জানলা দিয়ে দেখেছি ষাটের দশকে পুরো কৃত্তিবাসের দল ঢুকছে অবিনাশ কবিরাজ লেনে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শকুনের কাঁধ উঁচু করে ।

১৯৭২ সালে, চেন্নাইয়ের গিণ্ডিতে একটা জ্যান্ত কেউটে সাপকে আমার হাতে জড়াতে দিয়েছিল পার্ক কর্তৃপক্ষ, ওঃ কি ঠাণ্ডা, নিজের সম্পর্কে ইপিফ্যানির গর্ব হয়েছিল । তারপর একটা পাইথনকে গলায় ফেলে দিল উত্তরীয়ের মতন করে, কী যে আনন্দ হয়েছিল, এই হল আমার সম্বর্ধনার সত্যিকারের উত্তরীয় । আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেছিল, ব্রাহ্মণ হয়ে জ্যান্ত সাপে হাত দিলেন, দেখুন বংশরক্ষা হয় কিনা । কী করেই বা কারাগারে আটক সাপদুটোর বংশরক্ষা হবে, বললুম তাকে, ছোবল দিয়ে । ১৯৭৫ সালে ফালগুনী রায়ের সঙ্গে শেষবার দেখা । পাটনায় অফিসে এসেছিল, তখন আমার লেখালিখি আঙুল ছেড়ে উধাও, বলল, সবাই আলাদা হয়ে গেছে, ও এখন দীপক মজুমদারের সঙ্গে, মাদক আর সোনাগাছি নিয়ে ভালোই আছে । হাংরি আন্দোলনের সময়ে প্রায়ই পাটনায় আসত ফালগুনী, ওর জামাইবাবু ছিলেন আমার ইকোনমিক্সের অধ্যাপক, অত্যধিক মোটা আর বেঁটে, রিকশায় চাপার আগে নাড়িয়ে দেখে চাপতেন, তা দেখে হাসতুম বলে চটা ছিলেন আমার ওপর, ফালগুনীর দিদি এসে আমার মাকে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ফালগুনীকে কুপথে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে দিয়েছি । ফালগুনীর প্রেমিকার বিয়ে হয়েছিল পাটনায়, ওর জামাইবাবুর বাড়ির কাছেই প্রেমিকা থাকতো লোহানিপুর পাড়ায় । আমরা দুজনে পাটনার গুলফি ঘাটে গিয়ে কিংবা গোলঘরের ওপরে বসে সরকারি দোকান থেকে কেনা গাঁজা-চরস ফুঁকতুম, মহেন্দ্রুঘাটে বসে ঠররা খেতুম । ফালগুনীর মৃত্যুর খবর পেয়েছিলুম লখনউ থাকতে ।

১৯৮৯ সালে মেয়ে অনুশ্রীর গোদরেজ টাইপরাইটার খারাপ হয়ে যেতে অনেক খুঁজেপেতে একজন মেকানিকের বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলুম । তখন থাকতুম সান্টাক্রুজে আর মেকানিক থাকতেন জুহুর গোয়ানিজ কলোনিতে । এখন অবশ্য সেই সান্টাক্রুজ-জুহু আর নেই, ধনীদের বিশাল অট্টালিকা আকাশে উঠে গেছে সর্বত্র। মেকানিকমশায় যেদিন সারিয়ে দেবেন বলেছিলেন, সেই দিন আমি টাইপরাইটারটা নেবার জন্যে ওনার কুঁড়েঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছিলুম, ওনার বুড়িবউ বললেন, এক্ষুনি এসে যাবে । আমার মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, নাম এম আর চৌধারী । গাউনপরা বিশালবপু বুড়ি চুপচাপ বসেছিলেন । সামনের বাড়িতে গিটার বাজিয়ে হইচই গান গাইছিল যুবক-যুবতীরা । গোয়ানিজ বুড়ি হঠাৎ বলে উঠলেন, “এই প্রটেস্ট্যান্টগুলো আর হিন্দুগুলো, অত্যন্ত নোংরা আর ডিসিপ্লিনহীন, তাই তো দেশটার এমন অবস্হা, যখন ব্রিটিশরা ইনডিয়ায় ছিল আর পোর্তুগিজরা গোয়ায় ছিল তখন এদের এরকম দৌরাত্ম্য ছিল না ।” নিজেকে ফাঁস করলে বুড়ি মুষড়ে পড়বে ভেবে মুখ বুজে রইলুম । ২০০০ সালে কাণ্ডিভিলি মুম্বাইতে হার্ট অ্যাটাকের পর প্রতিদিন সকালে জগার্স পার্কে হাঁটতেযেতুম, সেখানে লাফটার ক্লাবের বুড়ো সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় হল । সকলের মতন আমিও ওয়ান টু থ্রি হলেই ওপরে দুহাত তুলে জোরে-জোরে অকারণে হাসতুম, এছাড়া আর বুড়ো বয়সে হাসির সুযোগ নেই । একজন গুজরাটি আমার সঙ্গেই ফিরতেন, কী করেন জিগ্যেস করতে বলেছিলুম অবসর নিয়েছি, যা পেনশন পাই তাতেই চালাই। উনি কী করেন জিগ্যেস করতে বললেন যে, “সকালে-বিকেলে ক্লায়েন্টদের কুকুর হাগাতে নিয়ে যাই আর রাতের বেলায় মদ খেয়ে কবিতা লিখি, মাসে পঞ্চাশ হাজার হয়ে যায়।”

—কুকুর হাগাতে ?

—হ্যাঁ, কারোর তো সময় নেই, সবাই এ-শহরে টাকার ধান্দায় ছুটছে ।

—আপনি তাদের কুকুরগুলোকে সকাল-বিকেল হাগাতে নিয়ে যান ?

—হ্যাঁ, সকাল পাঁচটা থেকে শুরু করি । কোন কুকুর কখন হাগতে প্রেফার করে প্রথম কয়েক দিনেই জেনে যাই, ক্লায়েন্টরাও আইডিয়া দেন ওদের হাগবার-মোতার সময়ের ।

—কিরকম চার্জ করেন ?

—কুকুরের ব্রিডের ওপর নির্ভর করে । রটউইলার হলে হাজার পাঁচেক প্রোপোজ করি, তারপর তিন হাজারে সেটল করি । অন্য ব্রিডের হলে কম নিই । তবে আমি নিজেকে ডগ ট্রেনার বলি, কুকুরগুলোকে আধঘণ্টা খেলাতেও হয় ।

—একদিন আপনার কবিতা শুনব ।

—আসবেন, ড্রিংক করেন তো ?

—না, আপাতত বন্ধ, হার্ট অ্যাটাক থেকে সবে উঠেছি ; হার্ট অ্যাটাকের সময়েও হাগা পায়, বীর্য বেরিয়ে আসে । আত্মহত্যাকারীদের যেমন হয়, গু আর বীর্য বেরিয়ে আসে । আত্মহত্যাকারিনীদের কি কিছু বেরিয়ে আসে ?

কুকুর হাগানোর সঙ্গে কবিতার যোগাযোগ আছে জেনে বেশ ভাল্লাগলো । কবিদের রেটও ব্রিড অনুযায়ী।

তিন

২০০৭ সালে আমস্টারডমের ডি ওয়ালেন খালপাড়ে গাইড মিস মারিসকা মাজুরের সঙ্গে আমরা একদল বিদেশী পর্যটক বেশ্যালয় দেখতে বেরিয়েছিলুম । মারিসকা এককালে নিজেও যৌনকর্মী ছিলেন । রেড লাইট শব্দটা এই বেশ্যালয় থেকেই ছড়িয়েছে । নেপোলিয়ানের আইনি অনুমতিপ্রাপ্ত বেশ্যালয়, মানুষের চেয়েও বড়ো কাচের শোকেসে লাল আলো জ্বেলে অপেক্ষা করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে জড়ো হওয়া যৌনকর্মীরা, রেট, সময় এবং পদ্ধতি বাঁধা ; তার বাইরে কিছু করতে চাইলে দরাদরি করতে হবে । প্রতিটি ঘরে লাল আলো । যে ঘরে নীল রঙের আলো সেঘরে অপেক্ষা করছে পুরুষ যৌনকর্মী । খালপাড়ে নানা রকমের যৌনকর্মের আর যৌনবস্তুর দোকান, ঘুরে-ঘুরে দেখলুম । চাবুক, চেস্টিটি বেল্ট, লিঙ্গের আকারের সিটঅলা সাইকেল, পর্নোগ্রাফির বই আর ফিল্ম, গাঁজা ফোঁকার দোকান, আবসাঁথ খাবার রেস্তরাঁ ইত্যাদি । দেখতে-দেখতে এগোচ্ছিলুম । হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী হোঁচোট খেয়ে পড়ল আমাদের সামনে, ওপরে মুখ তুলে চলার ফল । মারিসকা মাজুর তাকে দুহাত ধরে টেনে তুলে দেখালেন রাস্তার ওপর ব্রোঞ্জের একটা ভাস্কর্য, অজস্র মানুষের চলার দরুণ চকচকে হয়ে গেছে । ভাস্কর্যটা হলো একজন পুরুষের ডান হাত একটি যুবতীর বাঁদিকের মাই টিপছে, ব্যাস ওইটুকুই, হাত আর একটা মাই । মারিসকা বললেন, আগে এই ভাস্করের নাম জানা যায়নি, এখন জানা গেছে ওনার নাম রব হজসন, লুকিয়ে ভোররাতে পুঁতে দিয়ে গেছেন।

১৯৬১ সালে একবার খালাসিটোলায় পাশের লোকটা হাতে গেলাস নিয়ে কাঁদছিল দেখে আমারও কান্না পেয়ে গিয়েছিল ; পিসেমশায় খালাসিটোলায় গেলে নির্ঘাৎ কাঁদতেন, মা ওগো মা, বলে বলে কাঁদতেন; তারপর যেতেন সোনাগাছি । আমিও কেঁদে নিয়েছিলুম, পিসতুতো দাদা সেন্টুদার সঙ্গে অবিনাশ কবিরাজ লেনে গিয়েছিলুম; সেন্টুদা বলেছিল, এখানেও স্কুল ফাইনাল, বিএ, এমএ করতে-করতে এগোতে হয়, সব শিখিয়ে দেবো তোকে, নিরোধ জানিস তো নিরোধ, সঙ্গে নিয়ে আসবি, ঠোঁটে চুমু খাবি না, ওখানে চাটবি না, দিনে-দিনে আসবি, দিনে-দিনে চলে যাবি, কেউ দেখতে পাবে না, রেটও দুপুর বেলায় হাফ, তখন কেউ শ্যাম্পু করা চুল আঁচড়ায়, কেউ পায়ের নখে নেলপেলিশ লাগায়, কেউ বারান্দায় বসে হাই তোলে, দিল খুশ হয়ে যাবে, ইচ্ছে করলে তুই পায়ে নেলপালিশ লাগিয়ে দিতে পারবি, চুল আঁচড়ে দিতে পারবি, এমনকি সেক্স করার আগে যদি গিল্টি ফিল করিস তাহলে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারবি, কালবৈশাখির ঝড় উঠলে আহিরিটোলা ঘাটে নেমে দুজনে চান করার ভান করতে পারবি । ১৯৬৪ সালে যখন হাংরি মামলায় গ্রেপ্তার হলুম তখন বড়োজেঠিমা বলেছিলেন, যারা পরীর গপপো জানে, যারা দত্যিদানোর গপপো জানে, যারা পুরাণের ভগবানদের গপপো জানে, তাদের কাছে নোংরা বই, নোংরা গপপো বলে কিছু হয় না, কোনো বইকেই অচ্ছেদ্দা করা উচিত নয়, পুরাণের গপপো পড়লেই জানা যায় আমরা কোনো একজনের মতন ওই সব গপপোতে লুকিয়ে আছি, আমরা কি মহাভারতের গল্পতে নেই ? আছি, আছি রে আছি ।

১৯৬৩ সালে অ্যালেন গিন্সবার্গ যখন পাটনায় আমাদের বাড়িতে ছিল, একটা শতচ্ছিন্ন বই পড়তে দিয়েছিল, ওর পড়া হয়ে গিয়েছিল বইটা, “জার্নি টু দি এন্ড অফ দি নাইট”, লুই ফার্দিনাঁ সেলিন-এর লেখা, কালো রঙের মলাট, দারুন উপন্যাস। পরে সেলিন সম্পর্কে খোঁজখবর করে জানতে পেরেছিলুম যে লোকটা ঘোর ইহুদি-বিদ্বেষী ছিল আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্যামফ্লেট ছাপিয়ে গালমন্দ করতো । গিন্সবার্গের বাবা-মাও ইহুদি, তবু, উপন্যাসটা অসাধারণ বলে, গিন্সবার্গের মনে হয়েছিল, আমার পড়া উচিত । বইটা সুভাষ ঘোষকে পড়তে দিয়েছিলুম তারপর কী হলো কে জানে, ওরা মুচলেকা লিখে, দলবেঁধে ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত খবর, ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ থেকে আমায় ভেন্ন করে দিলে, কেন কে জানে ! । দলটার ত্রিদিব মিত্র নাম দিয়েছিল “মুচলেকাপন্হী”, ত্রিদিব আর আলো মিত্রকেও বাদ দিয়েছিল রাজসাক্ষীরা । আমিও ১৯৬৭ সালে কেস জিতে ছেড়ে দিলুম ওদের ‘গরিব-হওয়া-ভালো’ সঙ্গ । এই হওয়া, হয়ে-ওঠা যে কি জিনিস তা আজও বুঝুনি । ১৯৬৬ সালে বাসুদেব দাশগুপ্তকে দিয়েছিলুম লেনি ব্রুসের লেখা “হাউ টু টক ডার্টি অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল” বইটা । ১৯৬৮ সালে, যখন আমি লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছি, কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের পত্রিকা “গল্পকবিতায়” বাসুদেব দাশগুপ্ত লিখেছিল “লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে” । বাসুদেবের লেখাটা আমার পড়া হয়নি । কোনো কিছুই আর পড়তে ভালো লাগে না ।

১৯৯৪ সালে প্রথম উপন্যাস লিখলুম, “হাওয়া৪৯” পত্রিকার জন্যে, “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস”, পাটনাইয়া বন্ধুদের নিয়ে । আমি প্রুফ দেখতে একেবারেই পারি না । দাদা কৃষ্ণগোপাল মল্লিককে বললেন প্রুফ দেখে দিতে । কৃষ্ণগোপাল ডেকে পাঠালেন ওনার বাড়িতে, বললেন, “টাকার ব্যাগটা অতনু রেখেছিল আলমারির ওপরে, বাড়ি ছেড়ে যখন চলে যাচ্ছে, তখন ব্যাগটা খাটের তলায় গেল কি করে ?” বার-বার চোখ চলে যাচ্ছিল মেঝেয়, ওনার পড়াশুনার টেবিলের পাশে মাকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, তিনি মাটিতে বিছানায় শুয়ে, চেন বাঁধা । বললেন, “প্রথম এসেছো তো, তাই অবাক হয়ে গেছো, আমার মায়ের খাই-খাই ব্যারাম, তাই বেঁধে রাখতে হয়ে।” শুনে, গায়ের লোম বেয়ে শিরশিরে হাওয়া বয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠলুম ।

ওই সময় নাগাদই এডওয়ার্ড সাইদ এসেছিলেন কলকাতায়, নেতাজি ভবনে, সৌগত বসুর ডাকে, বক্তৃতা দিতে । বক্তৃতা দিতে-দিতে সাইদ বার বার প্রতিষ্ঠানবিরিধিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করছিলেন । আমি বসে ছিলুম পেছনের সারিতে কেননা সামনের সারি ছিল কলকেতিয়া কেঁদোদের জন্য । আমন্ত্রিতরা, বলা বাহুল্য, সবাই ছিল কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার চাঁই । প্রশ্নোত্তরের সুযোগ আসতেই আমি বললুম যে, “স্যার, আপনি এতোক্ষণ প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কথা বলছিলেন, অথচ এখানে তো সামনের সারিগুলোয় বসে আছেন পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তারা ।” সৌগত বসু, আশা করেননি যে এরকম একটা প্রশ্ন কেউ ছুঁড়ে দিতে পারে । উনি তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, “এই কনট্রোভার্সি ডিসকাস করার মতো আমাদের হাতে সময় নেই, পরের বার উনি আসলে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব ।”

চার

১৯৮৮ সালে যখন নাকতলার ফ্ল্যাটটা কিনলুম, মাত্র দু লাখ টাকায়, তখন ওই মাপের ফ্ল্যাট মুম্বাইতে কম করে হলেও পঁচিশ লাখ, তাই লোকে যেভাবে আলুপটল কেনে, কিনে নিলুম, সাত পাঁচ না ভেবে । আসলে একটুকরো পশ্চিমবঙ্গ কিনেছিলুম, চারিদিক খোলা, অথচ কোনো বাড়ি থেকে কেউই দেখতে পাবে না যে আমি অনেক সময়ে ল্যাংটো হয়ে থাকি, সলিলা চেঁচামেচি করলেও ল্যাংটো থাকতে ভাল্লাগে । বাড়ির পেছনে পলাশের জঙ্গল, গাছে-গাছে কতো রকমের পাখি যাদের অধিকাংশকে চিনি না, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার পক্ষী সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি পাখিগুলোর নাম কী হতে পারে, পেছনে বিশাল পুকুর, পুকুরে মাছেরা চাঁদের আলোয় ঘাই মারে, দিনের বেলায় পানকৌড়িরা মাছ খেতে নামে, উড়ে গিয়ে নারকেল গাছে জাপানি পাখার মতন ডানা ছড়িয়ে শোকায়, অনেক সময়ে পলাশের বনে শেয়াল আসে, শেয়ালের ডাক শোনা যায় রাতে, প্রচুর বেঁজি, বাড়ির সিঁড়িতে সাপ লুকিয়ে থাকে, মশারির ওপর ফ্যানের ব্লেডে লেগে জোনাকিরা ঝরে পড়ে, দূরে দেখা যায় কালবৈশাখীর মেঘ এদিকেই আসছে । হায়, সব ক্রমশ উধাও হয়ে গেল, পলাশগাছগুলো কেটে ফেলা হল, পুকুর হয়ে গেল জঞ্জাল ফেলার ডোবা, তার পাশে বাঁশের আড়ত, মেট্রো রেল এলো, বাড়ির পর বাড়ির পর দেশলাই-বাড়ি, তারপর পশ্চিমবঙ্গের পাড়া-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হলো একটু-একটু করে, বাড়ির সামনেই, প্রথম দিনেই, কচ্ছপ কেটে বেআইনি মাংস বিক্রি, কেনার জন্য কী ভিড় আর ঠেলাঠেলি, তারপর কমরেডরা এলেন পুজোর চাঁদা চাইতে, তাদের মনের মতন না হওয়ায়, একজন হুমকি দিয়ে গেল দুর্গাপুজো-কালীপুজোয় এই বাড়ির ছাদে চারটে লাউডস্পিকার লাগানো হবে ।

মেজমাসির সঙ্গে নিমতায় দেখা করতে গেলে বলেছিলেন, “ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছিস ? আনওয়ার শা থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তো রিফিউজিদের জঞ্জাল-পাবলিকে ঠাশা !” মেজমাসি রিফিউজিদের ওপর চটা ছিলেন কেননা তারা ওনার পুকুর থেকে মাঝরাতে মাছ ধরে নিয়ে চলে যেতো, সুপুরিগাছ থেকে সুপুরি আর নারকেল গাছ থেকে নারকেল পেড়ে নিয়ে যেতো । মেজমাসি মারা গেছেন ; ওনাদের জমিজিরেত পুকুর আর নেই নিমতায় ; ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে । ২০০০ সালে পাঁচ লাখ টাকায় ফ্ল্যাট বেচে দিলুম, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ফ্ল্যাট। বেচে, ১৯৮৮ সালে করা নিজের বোকামি থেকে মুক্ত হওয়া গেল । বেচার দু বছর পর গিয়েছিলুম ওই পাড়ায়, দেখলুম আর শুনলুম পাড়ার ছেলেরা ক্রেতার সঙ্গে আপোষ করতে না-পেরে বারান্দার কাচে ঢিল মেরে-মেরে ভেঙে দিয়েছে, যিনি কিনেছেন তিনি কাগজ সেঁটে রোদবৃষ্টি থামাচ্ছেন । ক্রেতা ‘সিপিএম করতেন’ ; হয়তো পালটি খেয়ে ঘাসফুলে যাননি ।

নাকতলায় অতিতরুণ কবি সুশান্ত দাশ আর কমরেড-কবি গৌতম নিয়োগী ১৯৯৫ সালে আমাকে ওদের পাড়ায় আবিষ্কার করে অবাক, হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে মেলাতে পারছিল না আমাকে, ভেবেছিল শতচ্ছিন্ন পোশাকে একজন টিংটিঙে ভবঘুরেকে দেখবে, নাকে শিকনি চোখে পিচুটি, চামড়ায় চামউকুন, চুলে মৌমাছির চাক, দেখবে বাড়ি একেবারে আঁস্তাকুড়, কাকেরা শকড়ি খুঁটে খাচ্ছে । অফিসের বদান্যতায় কেনা সিনথেটিক কার্পেট, সোফা, টিভি ইত্যাদি দেখে আরও ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে, রাজা সরকার আর অলোক গোস্বামীর মতন । তারপর যখন অফিস-প্রধানের কাজ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অফিসের গাড়ি নিতে আসতো আর ফিরতুম তাতে । তবে গৌতম-সুশান্তর সঙ্গে পরিচয়ের পর পাড়ার লোকে আমাকে সিঁড়ির ওপরের পাদানিতে চাপিয়ে দিয়েছিল । সুশান্তর মা ছিলেন সিপিএম সমর্থক, দেয়ালে “গণশক্তি” সাঁটা হতো প্রতিদিন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গদিতে বসার পর বললেন, সিপিএম তো আমাদের জন্য কিছুই করল না, সেই দেশভাগের সময়ের দুবেলা দুমুঠোর দারিদ্র্যেই পড়ে আছি। ভাতের হোটেল খুলে সংসার চালাতেন, আমরাও আনিয়ে খেতুম মাঝে-সাজে, রান্নার হাত খুবই ভালো।

পশ্চিমবাংলার টেকটনিক প্লেটে যখন ধ্বস নামছিল, তখনই মুম্বাই চলে এলুম, শীতের পোশাক, বইপত্র আর আসবাব বিলিয়ে দিয়ে, গাড়িটা বেচে দিয়ে । বেচে, গাড়িকেনার বোকামি থেকে ছাড়ান পেলুম। বইপত্র নিতে কোনো লোকাল গ্রন্হাগার রাজি হল না, শেষে সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য ওর অ্যামবাসাডর গাড়ির ডিকিতে ভরে-ভরে কয়েক খেপে নিয়ে গিয়েছিল । তারপর মা-মাটি-মানুষ করতে গিয়ে সিনডিকেটের হাতে এমন প্যাঁদানি খেয়েছিল সপ্তর্ষি যে ভেলোরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল; কিন্তু ভেলোরের প্রভাবে এখন যিশুখ্রিস্টের গুণগান করে বেড়ায়, কেউ-কেউ বলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে । সিনডিকেটের লোকেরা আমার দেয়া বইগুলোও অন্য বইপত্রের সঙ্গে ছিঁড়েখুড়ে নষ্ট করে দিয়েছিল । নাকতলা, শ্রীপল্লী, যাদবপুরের যে লাইব্রেরিগুলোয় বই দিতে চেয়েছিলুম, তারা টিটকিরি মেরে বলেছিল, হেঁঃ হেঁঃ, কবিতার বই, এসব কে পড়ে মশায়, আপনি একটা র্যাক দান করলেও ওসব বই রাখার জায়গা আমাদের নেই । নবারুণ ভট্টাচার্য তাই বলেছিলেন এই চুতিয়াদের ‘দেশ’ আমার নয়, উনি বোধহয় স্তালিনের সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নিজের দেশ মনে করতেন ।

শীতের পোশাক, ডবল-ব্রেস্ট স্যুট, সিঙ্গল-ব্রেস্ট স্যুট, থ্রিপিস স্যুট, টেরিউলের প্যাণ্ট, উলের সোয়েটারগুলো, ফুলশার্ট, সবই দিয়ে দিলুম পাড়ার বিহারি ধোপাকে । বললে, উঁচু জাতের লোকেরা এগুলো আমাদের গাঁয়ে পরতে দেবে না, ওদের মধ্যে যারা একটু গরিব তাদেরই বেচবো এগুলো । বেচে আমাদের পরার মতন সোয়েটার-চাদর কিনে মা আর বউকে দিয়ে আসবো । দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিল পনেরো দিনের জন্যে, পাড়ার অনেকের জামা-কাপড় প্রেস করার জন্যে বাসায় রেখে কেটে পড়েছিলনিচেতলার ফ্ল্যাটমালিক ফণীবাবুর কাছে গ্যারেজ ভাড়া নিয়ে গাড়িটা রাখতুম ; একদিন গ্যারাজ খুলে দেখি গাড়ি থই-থই-গুয়ে ভাসছে ; নিচেতলার ভাড়াটেরা স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলে-ফেলে গু বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে । কর্পোরেশান বললে পার্টি অফিসে যান, কর্মিদের সেখানেই পাবেন । পার্টি অফিস যিনি সামলাচ্ছিলেন তিনি বললেন, বাড়ির ভেতরের কোনো কাজের দায়িত্ব আমাদের নয়, ধাঙড়দের দিয়ে পরিষ্কার করান, বাঁশদ্রোণী বাজারে ভোরবেলা যে ধাঙড়রা কাজ পাবার জন্যে বসে থাকে তারা বলল, ও কাজ আমাদের নয়, মেথরদের কাজ, গাঙ্গুলিবাগানে মেথর কলোনিতে গেলুম, বাসিন্দারা বলল, ওরা শুধু ম্যানহোলের কাজ করে, গুয়ের কাজ করে না । অগত্যা ডাণ্ডালাগানো দুটো সুইপার কিনে, আমি খালি গায়ে গামছা পরে, সলিলা ব্লাউজ-শায়া পরে, গুয়ের পাঁক ঠেলে-ঠেলে, তিনতলা থেকে জলের পাইপ নামিয়ে গুয়ের ইঞ্চি দুয়েক হলুদ-সবুজ-কালচে চাদরকে পথে বের করে নর্দমায় ঢোকালুম । শিবুর চায়ের দোকানে তখন বামপন্হী দর্শকের পাল, শিবু অবশ্য হাওয়া বুঝে তৃণমূলে চলে গিয়েছিল । নর্দমার মুখটা গ্যারেজের কোনেই ছিল বলে রাস্তা নোংরা করতে হয়নি । মানুষের গু ধোবার ধান্দায় সেদিন দুপুরে তো রান্না হয়নি, পার্ক স্ট্রিটে মোক্যামবোতে লাঞ্চ আর হুইস্কি খেতে গেলুম। জানি না আর কোনও সাহিত্যিকের দু-ইঞ্চি পুরু গু ধোবার অভিজ্ঞতা আছে কিনা । সেই যে হয়ে-ওঠা, এটা বোধ হয় মহাপুরুষ আর মহানারী হয়ে ওঠায় উত্তরণ ।

নাকতলার লেটারবক্স পাড়ার আরেকটা ঝামেলা ছিল যখন-তখন মোহোল্লা কমিটির এক কমরেড ক্লাবের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে, ভিয়েন বসিয়ে, লাউডস্পিকার লাগিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুকুল ঠাকুরের শিষ্যদের দিয়ে বিটকেল বেসুরো গান গাওয়াতেন, খাবার জন্যে কি-ভিড় কি-ভিড়, তারপর মাঠময় স্টায়রোফোমের এঁটো থালা । এই গডম্যান জিনিসটা কিছুতেই বুঝতে পারি না ; যতোগুলো গডম্যানের কথা শুনি সকলেই তো পিঁজরেপোলের মালিক । বিজেপি এসে গডম্যানদের আর দ্যাখে কে ! মাঠের মাঝখানে একসময় পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের লেটারবক্স ছিল বলে পাড়াটার নাম লেটারবক্স, কোনো এক সময়ে মাঠের একপাশে কেবল আমাদের বিল্ডিঙটাই ছিল । হাংরি আন্দোলনের সুবো আচার্য গডম্যানের ওই প্রাতিষ্ঠানিক পিঁজরেপোলে ঢুকে চোপোররাত্তির অনুকুল ঠাকুরের গুণগান করে বেড়ায় । সুবোর বাড়ি বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম আমি সুবিমল আর ত্রিদিব, তখন ও ত্রিপুরার গোপন ডেরা থেকে ফিরেছে, কেননা আমার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়ে গেছে, সে ছিল এক ভিন্ন সুবো আচার্য, বিষ্ণুপুরে ঘোরাঘুরি করে ধানখেতের ভেতর দিয়ে ল্যাংটোপোঁদে চারজনে একটা নদী পার হয়েছিলুম মাথায় পোশাক চাপিয়ে, গাছতলায় ল্যাংটোপোঁদে চারজনে গাঁজা টেনেছিলুম । এখন সুবো অনিশ্চয়তাকে এতো ভয় পায় যে কথায় কথায় গুরুদেব গুরুদেব ভজন গায় অথচ আগে ওর গুরুদেব ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । “সুনীল বলেছে মলয় লিখতে জানে না”, সেকথা জানিয়েছিল আমাকে। প্রদীপ চৌধুরী বলেছিল, ওটা সুবো আচার্যের ডিএনএতে রয়ে গেছে, গুরু, মন্ত্র, মনুসংহিতা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি, বংশানুক্রম অবদান ।

পাঁচ

নাকতলায় একদিন টেলিফোন পেলুম, “মলয়, আমি উদয়ন বলছি, উদয়ন ঘোষ, আপনাদের পাড়ায় এসে গেছি, রিকশঅলাকে বলবেন ট্রান্সফরমার স্ট্যাণ্ড” । ২০০১ সালে আমার ছোটোগল্প নিয়ে একটা প্রবন্ধে উদয়ন লিখেছিলেন, “যত দিন যাচ্ছে, মলয়ের লেখা যত পড়ছি, ততই মনে হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে মহাভারত লেখা যায়।” তখনও পর্যন্ত ওনার সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হয়নি । ভাবলুম, যাক, কেদার ভাদুড়ির মতন আরেকজনকে পাড়ায় পাওয়া গেল মোদো-আড্ডা দেবার জন্য । একটা পিটার স্কটের বোতল কিনে হাজির হলুম, দেখি উদয়ন শয্যাশায়ী, মন খারাপ হয়ে গেল । আমায় দেখে বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠতে যাচ্ছিলেন, বারন করলেন ওনার স্ত্রী । হাঁপানিতে ধরেছে, লিখতে পারছেন না বলে ডিপ্রেশান, নানা রকম যন্ত্রপাতি ওনার বিছানা ঘিরে। আড্ডা হল কিছুক্ষণ, আমি যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বই ছাপাবার টাকা দিয়েছিলুম, উনিও দিয়েছিলেন, আমাদের দুজনের একই অভিজ্ঞতা । মাঝে-মাঝে যেতুম, উনি শয্যাশায়ী । ওনার আর শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর শান্তি লাহিড়ীর একই অবস্হা, পঞ্চাশ দশকের তিনতিকুড়ি কবি-লেখকদের সঙ্গে চিপকে থেকে গর্ব বোধ করার দরুন নিজের লেখার সময় দুমড়ে ছোটো করে ফেলতে হয়েছিল । একদিন উদয়নের মেয়ের টেলিফোন পেলুম যে মারা গেছেন ।

২০১৪ সালে যখন “নখদন্ত” বইটার নতুন সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন কাকে দিয়ে করানো হবে জানতে চাইলেন গুরুচণ্ডালীর কর্ণধার ঈপ্সিতা পাল, আমি বলেছিলুম, বইমেলায় যারা জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়ায়, তাদের কাউকে দিয়ে । তেমনই একজনকে দিয়ে করিয়েছিলেন উনি । কলকাতায় থাকতে তরুণ কবিদের দেখেছি আগের দশকের কোনো টাকমাথা বা চুলে কলপদেয়া কাঁধে-চাদর কবি বা লেখককে দিয়ে “মোড়ক উন্মোচন”এর অনুষ্ঠান করিয়ে গদগদ হন, যেন ফুলশয্যায় কনডোমের প্যাকেট খোলাচ্ছে । আমার মনে হতো এইসব তরুণ কবি সারাটা জীবন অন্যের চিন্তাজগতে বসবাস করে কাটাবে, বেঁচে থাকার চারিদিকে যে সন্ত্রাস আর নোংরামি, তার সঙ্গে এদের পরিচয় হবে না কখনও । একজন ফিরিঅলাকে দিয়ে বইয়ের “মোড়ক উন্মোচন” করিয়ে কী যে আনন্দ কী বলব ।

১৯৯৬ সালে নাকতলায় বেশ আনন্দ হয়েছিল পাটনার এক ফুচকাঅলাকে দেখে, ফুচকা ভেজে, মশলা নিয়ে রোজ ময়দানে বিক্রি করতে যেতো । “পাটনাইয়া ফুচকাই বেচো, নাকি মশলায় অদল-বদল ঘটিয়েছো?” জিগ্যেস করতে বলেছিল, মিষ্টি সামান্য বেশি খায় বাঙালিরা, বাদবাকি পাটনাইয়া, পুরো কলকাতায় যতো ফুচকাঅলা আছে সবাই ভোজপুরি, বিহার আর পূর্ব উত্তরপ্রদেশের, তাই যতো ফুচকা বিক্রি হয় সব পাটনাইয়া । আমাকে কেউ যদি জিগ্যেস করে আপনার কী খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে, তাহলে আমি ইলিশ-চিংড়ির কথা বলব না, ফুচকার কথা বলব । ফুচকায় আইরিশ ক্রিম ভরে খেতে দারুণ । যদি আমিষের কথা জিগ্যেস করে কেউ তাহলে বলব যে সুইডেনের আইকিয়ার মিট বল খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে, গোরু-শুয়োরের মাংসকে জানিনা কী ভাবে স্পঞ্জের মতন নরম করে তোলে, এক ইউরোতে দশটা মিট বল, এক প্লেট আলুভাজা, একটা তিনকোনা প্যাসট্রি আর কফি, প্রতি রবিবার সকালে, আহা, আহা, আহা, তারপর আর লাঞ্চ করার প্রয়োজন হয় না । তবে ইউরোপের মাংসের প্রিপারেশন ভালো লাগে না, মনে হয় কাঁচা, অনেক সময়ে রক্ত বইতেও দেখেছি প্লেটের ওপর । হাংরি আন্দোলনের সময়ে শৈলেশ্বর ঘোষ আর সুভাষ ঘোষ গোরুর মাংস খেতে চাইত না, বেঁচে থাকলে বিজেপি দলের কর্মী হতে পারতো ।

১৯৬৬ সালে অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায়কে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে দরিয়াপুরে আমার ঘরে একটা পেইনটিঙ তৈরি করে রেখেছিলুম ওরা দুজনে কাঠমাণ্ডু থেকে ফিরলে দেখাবো বলে, নাম দিয়েছিলুম “পেইনটিঙের ভাষাকে আক্রমণ” । কাজটা ছিল একটা সাদা কার্ডবোর্ডে আমার নুনুর চারিপাশের জমানো বাল, যাকে হিন্দিতে বলে ঝাঁট, আঠা দিয়ে সেঁটে তৈরি আমার আত্মপ্রতিকৃতি । ওরা দুজনে দেখেই থ, করুণা বললে, “শালা একেবারে ক্লাসিকাল আর্ট, যেন ইউলিসিস, বেনারস নিয়ে যাবো, হিপিগুলো দেখেই লেড়িয়ে যাবে, দশ-পনেরো ডলারে ঝেঁপে দেবো, বুঝলে, তোমার ইন্সটলেশান আর্ট পৌঁছে যাবে ইউউউউউ এসসসসসস এএএএএএএএ”। করুণা চুলগুলোতে উপযুক্ত রঙ লাগিয়ে মুখকে আকর্ষক করে তুলল । ওদের সঙ্গে আমিও গেলুম বেনারস, কোর্টে কেস কবে উঠবে ঠিক নেই, সুবিমল বসাক যোগাযোগ রেখেছে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে । বেনারসে যাবার লোভ করুণাই দেখিয়েছিল, “গাঁজা-চরস-আফিম মিশিয়ে চারমিনারে পুরে ফোঁকো আর হিপিনীসেক্স করো, একজন মোটা হিপিনী আছে, যাকে কেউ সঙ্গিনী করতে চায় না, এক ব্যাটা হিপি তাকে বেনারসে ছেড়ে আরেকজনকে নিয়ে চলে গেছে, তাকে পাইয়ে দেবো, অনিল ওর নিউড আঁকতে ডাকবে, তখন চাক্ষুষ করে নিও।” দেখলুম মোটা হিপিনীকে, ম্যাডেলিন করিয়েট, পোশাকহীন, ঝলমলে হলুদ আলোয়, অনিলের স্টুডিওতে, আর আবার শুরু হল আমার লুচ্চাপ্রেমিক অ্যাডভেঞ্চার, “অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা”। করুণা তিরিশ বছর আগে, অনিল দশ বছর আগে মারা গেছে।

১৯৪৭ সাল থেকে, কী খাবো আর কী খাবো না তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা আমিও নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলুম । কুমড়ো, ঝিঁঙে, ধুঁধুল, কুচোপোনা, মৌরলা, ট্যাঙরা, বিউলির ডাল আমি ইমলিতলায় খেতুম না । দরিয়াপুরে রান্নার বউ রাখলুম ১৯৭০ সালে আর সবকিছুই খাওয়া আরম্ভ করলুম, কেননা রান্নার বউ ছিল বরিশালের আর আমি তাকে বলতুম ধুঁধুলে গোটা মশলা দাও আর কিমা দিয়ে রাঁধো, কুমড়োয় হিং ফোড়ন আর প্রচুর টোম্যাটো দাও, ঝিঁঙেতে রসুন দাও আর কাবলি ছোলা বাটা, বিউলির ডালে আস্ত রসুনকোয়া, বড়ি আর পালংশাক। সেই থেকে রান্নার রেসিপির একটা বই লেখার পরিকল্পনা মাথায় ঠাঁই করে নিয়েছে । ঠাকুমা ঠিকই বলতেন যে রান্নায় উচিত মশলা দিতে জানলে পাথরের টুকরোর তরকারিও খাওয়া যায় । আমি আসলে বেশ পেটুক । নোলা-সকসকে মানুষ বলতে যা বোঝায়। খিদে না থাকলেও ভালো খাবার দেখলে বা স্কচ বা সিঙ্গল মল্ট দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে । খিদে ব্যাপারটা মনের স্হিতি, পেটের নয়।

ছয়

১৯৭৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে সিনিয়ার অ্যানালিস্ট হিসেবে অ্যাগ্রিকালচারাল রিফাইনান্স অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশানের লখনউ দপতরে যোগ দিয়ে কয়েকদিন স্টেশানের কাছে হোটেলে ছিলুম আর প্রতিদিন রাতে ওল্ড মংক খেয়ে পাঞ্জাবি সরদারের দোকানে পুরো চিকেন তন্দুরি খেতুম কুড়ি টাকায় । আরও চারজন সিনিয়ার অ্যানালিস্ট, সকলেই ধনী চাষিবাড়ির কৃষি-বিজ্ঞানী, আবদুল করিম, শেট্টিখেড়ে প্রভাকর, ডক্টর কুরকুটে আর মদন মোহন যোগ দিলে, যতোদিন না বাড়ি পাচ্ছি, আমাদের থাকার ব্যবস্হা হল উত্তরপ্রদেশ ভূমি বিকাশ ব্যাংকের গেস্ট হাউসে । রান্নার ব্যবস্হা নিজেদের। প্রভাকর সম্পুর্ণ শাকাহারি, পেঁয়াজ রসুনও খায় না, আর করিমের আমিষ না হলে চলবে না । সিদ্ধান্ত হল একদিন প্রভাকর রাঁধবে একদিন করিম । আমরা বাসন মাজবো, ঝাড়ু দেবো, পোঁছাপুছি করব চারটে ঘর আর ড্রইং রুম । এই চাকরিতে প্রথমেই যেতে হয়েছিল হিমালয়ের তরাইতে আর্টেজিয়ান কুয়োগুলোকে কাজে লাগাবার প্রজেক্ট তৈরির কাজে, তার আগে জানতুম না যে মাটির তলা থেকে কনকনে ঠাণ্ডাজল আপনা থেকে ফোয়ারার মতন বেরোতে থাকে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিটা না ছাড়লেই ভালো হতো ; ষাট হাজার টাকা পেনশন বেশি পেতুম ।

করিমের মাংস রাঁধা দেখে আমাদের মাংস খাওয়া টঙে উঠল । মাংস কিনে এনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখত যাতে শেষ রক্ত ফোঁটাও বেরিয়ে যায়, তবুও খেলুম মাংস, তাতে সজনে ডাঁটা মুলো বেগুন দেয়া । মাংসের সাম্বর, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি আর হালিম রাঁধা অন্ধ্রের আবদুল করিমের কাছে শিখলুম । ওকে তারিফ করে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি আর হালিম রাঁধায় টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের স্বস্তি । মুর্গি কিনে এনে করিম তাকে উনুনে ঝলসে নিতো যাতে রক্তের রেশ না থাকে । আর তার ফলে গ্যাসের উনুন থেকে আগুন বেরোনো চৌপাট হয়ে যেতো । অবসর নেবার পর নাভি পর্যন্ত পাকা দাড়ি নিয়ে করিম পাঁচবেলা নামাজ পড়তো, অন্ধ্রের গ্রামে একটা বাড়ি করেছিল সাতটা ঘরের, বিশাল বাংলো, ভেবেছিল বউ আর নাতিপুতি নিয়ে থাকবে, তা বউটাই মারা গেল ক্যানসারে । একটাই ছেলে হাসন্যায়েন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে থাকতে চায়নি বাপের সঙ্গে । লখনউ থাকাকালে করিম যেখানেই ট্যুরে যেতো, আমার ছেলের জন্য কোনো উপহার সেই জায়গা থেকে আনতো, নাকতলার ফ্ল্যাট বেচার সময়ে সবই পাড়ায় বিলি করে দিতে হয়েছে ।

প্রভাকর ব্রেকফাস্টে দোসা সাম্বর বা ইডলি বানিয়ে দিতো । দোসা ইডলি আর সাম্বর বানাতে শিখে গেলুম, শিখে ফেলার পুরস্কার হিসেবে ও কর্ণাটকে নিজের গ্রাম থেকে একটা দোসা বানাবার চাটু এনে দিয়েছিল, যা এতো ভারি যে এখন আর তুলতে পারি না । তিন মাস পরে ইন্দিরানগরে বাংলোবাড়ি পেয়ে নতুন আস্তানায় গিয়ে পাটনা থেকে সলিলা, ছেলে-মেয়ে আর জিনিসপত্র নিয়ে এলুম । যে বাংলো পেয়েছিলুম, তাতে প্রচুর সাহায্য পেলুম চার কৃষি বিজ্ঞানী বন্ধুর, নিজে চাষ করার, বাগান করার, এমনকি ঘাস লাগাবার। আর প্রচুর বই, চাষবাসের বই, কিছুই জানতুম না আগে । সেই থেকে আমার মস্তিষ্ক হয়ে গেছে ক্যালাইডোস্কোপিক ।

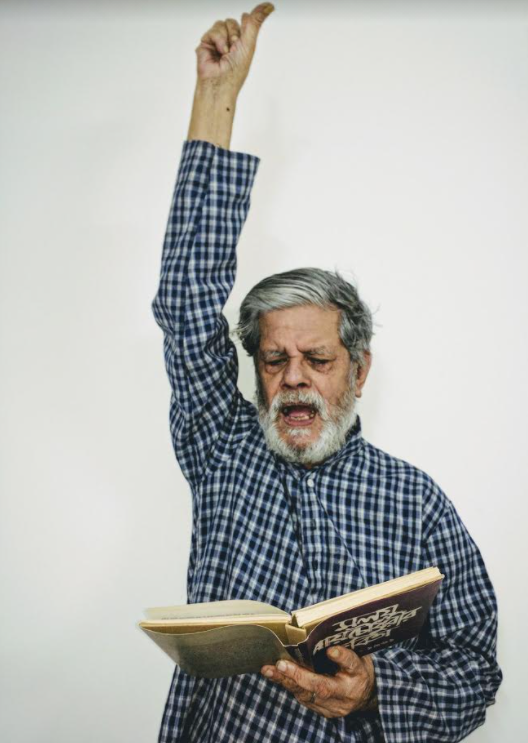

মলয় রায়চৌধুরী

(জন্ম: ২৯ অক্টোবর, ১৯৩৯) বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং সর্বোপরি হাংরি আন্দোলনের পুরোধা। গতানুগতিক চিন্তাধারা সচেতনভাবে বর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিকতাবাদ চর্চা এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে “প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার” কবিতার জন্যে রাষ্ট্রবিরোধী মামলায় গ্রেফতার ও কারাবরণ করেন।[১]

পাটনার সেইন্ট জোসেফ কনভেন্টে প্রাথমিক এবং রামমোহন রায় সেমিনারিতে ম্যাট্রিকুলেশানের পর অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এবং গ্রমীণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ রূপে প্রশিক্ষণের পর প্রথমে রিজার্ভ ব্যাংক ও তারপর এঅরডিসি এবং নাবার্ডে গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের উচ্চপদে ভারতের বিভিন্ন শহরে ১৯৯৭ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন ।

এই লেখাটি সর্বমোট 299 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।