শামীম আজাদের সঙ্গে আমার পরিচয় পুরোটাই বৈদ্যুতিন। এবং তা বছরখানেকের কিছু বেশি। তাতে যেমন অনেক কিছু প্রমাণিত হয়, আবার তেমন অনেক কিছুই সাধারণ সূত্রে মাপা যায় না। তাঁর অনেক কর্মকাণ্ডের কথা যদিও আমি জেনে ফেলি; সবই আন্তর্জালের জাল বেয়ে। জানতে পারি তাঁর লেখালিখির কথা, তাঁর বইয়ের কথা। এছাড়াও তাঁর গল্প-বলার কথা। বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে নানা কর্মকাণ্ডের কথাও। বই পড়া ছাড়া অন্য কাজের কথাগুলো না হয় আন্তর্জালের মাধ্যমে জেনে ফেলা যায়। কিন্তু বই? বই যে হাতে নিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে! যদিও একটা বইও আমি হাতে পাই না। আর কিছুই নয়, ভৌগোলিক দূরত্বই এর কারণ। এই দূরত্বই এক সময়ে দেখলাম শাপে বর হয়েছে। আমি তাঁকে অন্যভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। তাঁর ছোট্ট ছোট্ট লেখাগুলির মাধ্যমে তাঁর লেখক সত্তাকে আবিষ্কারের যে কী আনন্দ! এবং এক সময়ে বুঝতে পারলাম আমি শামীমের নিবিড় পাঠক হয়ে গেছি। হয়ে গেছি তাঁর ভক্ত। এক একটি শব্দকে করায়ত্ত করে, তাদের দিয়ে যা খুশি করানোর খেলায় মাতেন শামীম। বাক্যকে করে তোলেন তাঁর জাদুদণ্ড। আর তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করেন তাঁর নিজস্ব জাদু-পৃথিবী। আজ পর্যন্ত একবার কী দুইবার আক্ষরিক নাগরদোলায় চড়েছি। ও বস্তুটি আমার মোটেই পছন্দের নয়। কিন্তু শামীমের এই শব্দ-ভাবনা-বাক্য দিয়ে নির্মিত রোলার কোস্টারে চড়তে আমার পরম আগ্রহ! সে যে কী মজার, কী আনন্দের, কী আবিষ্কারের… অকল্পনীয়! লন্ডন-নিবাসী শামীম আজাদের পাশের বাড়ির সাহেব যদি কোনোদিন শামীমকে ডেকে জিগ্যেস করে, বালা আছনি গো বিবি?—আমি অবাক হব না। এমনই জাদু শামীমের ভাবনার কলমে। আর, এইসব জাদু-কারবার সবই কিন্তু আন্তর্জাল-কেন্দ্রিক! সেও কিন্তু কম পাওয়া নয় মোটে!

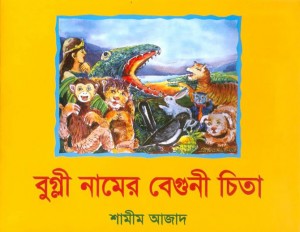

ঠিক এরকমই অকল্পনীয়ভাবে আমার হাতে এসে যায় শামীম আজাদের একটি বই, বাংলা আর ইংরেজি দুটি ভার্শ্যনে। ‘বুগ্লী নামের বেগুনী চিতা’ আর ‘Boogly The Burgundy Cheetah’। পড়তে গিয়ে মনে হল ভূতুম মানে আমার ছোট্ট ভাইপোর সঙ্গে বইটি পড়ি। কোনটি পড়ি? দুটিই কোলে নিয়ে বসলাম। এরপর ভূতুমের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আমার কিছু করার নেই। কারণ, বইটি লেখাই তো হয়েছে তাদের জন্যে, খুদে খুদে পড়ুয়াদের জন্যে। এবার ভূতুমই তো হয়ে উঠবে বইটির লেখক-পাঠক-চিন্তাবিদ! তার সঙ্গে আমিও এক রোলার কোস্টারে চেপে বসলাম। এবার দেখি ঠিক কী হয়েছিল–

ভূতুমের বিদ্যাশিক্ষার কাছে আমি যত দিন যাচ্ছে ততই যে হেরে যাচ্ছি তার আর কত প্রমাণ দেবো! তার প্রশ্নবাণে জর্জরিত আমি ছুটির দিনে বাড়ি থাকতে রীতিমতো ভীত! আমার কফিনে শেষ পেরেকটা গতরাতেই যে পোঁতা হবে সেটা জানলে আমি আগেভাগে কিছু ব্যবস্থা করে অবশ্যই রাখতাম। আমার খুবই অনুচিত হয়েছে একই বই দুটো রূপে তার সামনে হাজির করা। এবং দোষের মধ্যে আমি তাকে বলেছি, আমাকে গল্প পড়ে শোনাও। সে প্রথমে বাংলাটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর ইংরেজিটা হাতে নিয়ে বেশি আগ্রহে উলটেপালটে দেখে আমাকে মোক্ষম প্রশ্নটি করল, ‘তুমি কি ইংরেজি বুঝতে পারবে?’ এও কপালে ছিল! দ্বিধা নিয়ে বললাম, ‘বেশ তো, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেবে।’ শুনে সে ইংরেজি বইটা আরো ভালোভাবে ওলটাতে শুরু করল। আমি বড়বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম, এবার আমার ইংরেজিতে জ্ঞানী হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। এপাশ-ওপাশ করে যে পরিচ্ছেদটা সে মেলে ধরল সেটার নাম ‘Dino’s Dental Solution’–জোরে জোরে পড়ল, তারপরই পড়া থামিয়ে ছবি দেখতে শুরু করল। আমি বললাম, ‘কী হল ভূতুম, পড়ো!’ সে ছবি দেখা থামিয়ে বেশ জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, ‘This is the story of Dino the dinosaur who was very fond of Badam – nuts.’ থেমে গেল ভূতুম আর আমি প্রমাদ গুণলাম। ঠিক সাড়ে তিন সেকেন্ড পরে বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে খুব পাকা শিক্ষকের মতো তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘তুমি কি জানো অ্যাপাটোসরাস কাকে বলে?’ আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম, কারণ আমি তো জানি না! আমার দৌড় তো ওই ডাইনোসর পর্যন্ত। বলল, ‘অ্যাপাটোসরাস জলে থাকে। আর আমেরিকায় যে অ্যাপাটোসরাসরা থাকে তাদের দাঁতগুলো বেশি বড়। এই এত্ত বড়।’ ভূতুমের জিভের আড় এখনো ভাঙেনি। সে এখনো ঠান্ডাকে বলে থান্ডা। কিন্তু এই উচ্চারণটা সে ঠিকঠাক করল। জিগ্যেস করলাম, ‘আমেরিকার অ্যাপাটোসরাস! (মনে মনে ভাবলাম, কী জাদু জানো হে তুমি ’মেরিকা!) তুমি কোথায় দেখেছ? আমাকে তার ছবি দেখাতে পারো?’ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, ‘না। আমি টিভিতে দেখেছি।’ আমি বইটা ওর কাছে চাইলাম, বললাম, ‘আমাকে একটু দেখতে দেবে ছবিটা?’ সে খুব লক্ষ্মী ছেলে। বিনা বাক্যব্যয়ে বইটা এগিয়ে দিলো। আমি ছবি দেখছি, ডাইনোসরটার বিশাল হাঁয়ের ছবি দেখে খুব ভয় পাওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও ভূতুমকে বুঝতে দিচ্ছি না। কারণ, আমি তো অকুতোভয় একটি প্রাণী! কিন্তু ভূতুমের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সহজ! আমার চেয়ে তার নজর অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। ঠিক ধরে ফেলল! চোখ ঝিকিমিকিয়ে বলল, ‘হাঃ হাঃ, তুমি কি ভয় পাচ্ছ?’ আমি খুব কাঁচুমাচু হয়ে বলি, ‘ভয় পাব না! ডিনোকে দেখতে পাচ্ছ না তুমি? কী সাংঘাতিক চোখজোড়া, মুখের ভেতরটা রক্তের মতো লাল! আর থাবার নখ দেখলে? বাপরে!’ ‘দেখি…’ বলে ভূতুম বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে আরো কীসব যেন দেখতে লাগল। আমি ওর ঝুঁকে থাকা মুখ আর শরীরের নড়াচড়া দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি, ওর মতলবটা কী? হঠাৎ বইটা বন্ধ করে বাংলাটা টেনে নিয়ে বলল, ‘তুমি বাংলাটা পড়বে? আমি শুনব।’ আমি বললাম, ‘কেন, ইংরেজিটা যে আমাকে শেখাবে বললে?’ উত্তর, ‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তো! আমাদের বইয়ে এই ওয়ার্ডগুলো (ওয়ার্ড!) নেই।’ জিগ্যেস করলাম, ‘কোনগুলো?’ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ‘এই যে এইগুলো। আমি তোমাকে মানে বোঝাতে পারব না। রেখে দাও আমি ক্লাস টু-তে উঠে তোমাকে পড়ে শোনাব। তুমি এক কাজ করো, বাংলাটাই পড়ো। বাংলা তো তুমি পড়তে পারবে। পারবে না?’ হাসি চেপে বললাম, ‘হ্যাঁ, সেটুকু শিখেছি। আর তুমি তো রইলেই!’ বাবু হয়ে বসে গম্ভীরতর ভূতুম আমাকে নির্দেশ দিলো, ‘নাও শুরু করো। ডিনোটাই আগে পড়ো।’

…যাক্! ’মেরিকা থেকে এক লাফে বাংলার মাটিতে ধপ্!

ডিনোর কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় ছিল আখরোট। খোসা পাথরের মতো শক্ত হলে কী হবে! সে তো ডিনো, তার দাঁত নিয়ে তার কত গর্ব! হলে কী হবে! সেই আখরোট খেতে গিয়েই তো যত বিপত্তি! গেল তো একটা দাঁত ভেঙে? হল তো ব্যথা? তোমার বউ কতবার বলেছে তোমাকে চিনাবাদাম খেতে। কত সহজে তার খোসা ছাড়ানো যায়। শুনলে না তো! খুব কি ভালো হল? এবার যে আঙুরলতাটা তোমার নড়বড়ে ঝুলতে থাকা দাঁতে বেঁধে তোমার বউ বলল, ‘এবার শুধু দড়ি ধরে মারো টান, দাঁত হবে খান খান।’—হাঃ হাঃ হাঃ… হাসিতে গড়িয়ে পড়ল ভূতুম। সোজা মেঝেতে। গড়াগড়ি থামিয়ে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিগ্যেস করল, ‘আখরোট খেলে আমার দাঁতও ওইভাবে ভেঙে যাবে? আর তখন কে আমার দাঁতে আঙুরলতা বেঁধে দেবে? আমার তো বউ নেই! তুমি বেঁধে দেবে না মাম্মাম্? আর আঙুরলতা ঝুলিয়েই আমি স্কুলে যাব? দেখো দেখো, আমার এই দাঁতটা থেকে একটা আঙুরলতা ঝুলছে…উঁ উঁ উঁ… টানো টানো… হাঃ হাঃ হাঃ… তারপর তারপর? কে টানল?’ কে আবার টানল, বাঘারাজা থাকতে কার এতো হিম্মৎ ডিনোর ওই ভয়ংকর চেহারার সামনে যাবে! ডিনো কি কাউকে যেতে দিচ্ছিল? তা-ও কি বাঘরাজার সঙ্গে তার দেখা হত, যদি না জঙ্গলের পার্টিটা ঠিক ওই সময়েই না হত? সেই পার্টিতেই তো! আর সাজিয়ে রাখা এত্ত এত্ত আখরোটের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কীই বা করার ছিল ডিনো দ্য ডাইনোসরের? সেই দেখেই মিসেস ডিনো যখন বলল, ‘উঁহু, আর কোন বাদাম না। শুধু সবজি খাও।’—অমনি ডিনোর চোখে প্রায় জল আসে আসে… আর তখনই তো কাণ্ডটা ঘটল। মনমরা ডিনোকে দেখেই না এগিয়ে এল বাঘরাজা, আর তখনি তো দেখল ওই যে ঝুলছে! আর দিলো এক টান। কে আবার? হালুউউউম ছাড়া? উত্তেজিত ভূতুম বলল, ‘তারপর কী হল? পটাশ্?’ আবার কী! হ্যাঁচকা টানে দাঁত গেল উপড়ে আর ব্যথাও গেল হুশ্শ্ করে পালিয়ে। তারপর তো পার্টিই পার্টি!

ভূতুম এক চক্কর কেটে নিল। এই এক স্বভাব ভূতুমের। চুপ করে দাঁড়াতে পারে না মোটে। সবসময় হাতে একটা প্লাস্টিকের তোবড়ানো উইকেট নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। পক্ষ, বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ সঅব সে নিজেই। আমি দেখলাম, আমার আর গল্প পড়া হবে না। এইবার শুরু হয়ে যাবে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। ভুল। আমার ধারণা ভুল। ঘোরা থামিয়ে বইটা হাতে নিয়ে একটা পরিচ্ছেদ খুলে বলল, ‘এইবার এইটা পড়ো।’ যাহ্, গল্পের নামটাই তো বলা হল না—‘ডাইনোসর ডিনোর দাঁত সমস্যা’।

এবার ‘কম্পূটার প্রিন্সেস’। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভূতুম বইটা পেছন থেকে পড়া শুরু করেছে। মানে আমাকে পড়তে বলছে পেছন থেকে। বিষয়টা আর কিছুই নয়, ওর প্রিয় বস্তুটি ও নিজেই ঠিক বেছে নিয়েছে। ডাইনোসর নিয়ে ও গভীর চর্চা করে, তাই প্রথমে ডিনোর গল্প। আর এবার সদ্য বাড়িতে ওর জন্য আসা কম্পুটার প্রীতি থেকে এই পরিচ্ছেদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ। তার ওপর আছে এক প্রিন্সেস। ওর বিশেষ পছন্দের! পুরুষবাচ্চা বলে কথা। কত স্মার্ট! এবং এ নিয়ে তার কোনো রাখঢাক নেই। (এখন থেকেই!) আর আমরা? যৌবনে পা দিয়ে, কোটি মাইল হেঁটেও মাকে বলতে পারিনি, ‘জানো তো মা, ওই ছেলেটা না…!’ কী যুগ পড়েছে গা!! হিংসে হয়… গোপনে চোখের জল মুছে ভূতুমকে বলি, ‘শুরু করি?’—‘পরীবাগের পরীরাজকন্যা বসে বসে তার কম্পূটারে এটা সেটা টাইপ করছিলো। এক সময় তার মনে হলো সে যা টাইপ করছে সবই যেন সত্যি হয়ে উঠছে। তখন সে মজা করে ‘একটি লোমশ দৈত্য’ টাইপ করলো। যেই না করা অমনি কম্পূটার থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিশাল লোমশ দৈত্য আর বেরিয়েই সে রাজকন্যাকে দেখে দিলো তাড়া। রাজকন্যা ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো, ‘ভাগ! ভাগ এখান থেকে।’ দৈত্যটি গেলনা। বরং গর্জন করতে লাগলো।’ চক্কর কাটা ভূতুম চোখ গোলগোল করে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, ‘তারপর?’—‘শব্দ শুনে রাজকুমার তার ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে ছুটে এল। তারপর ব্যাট উঁচিয়ে বললো, ‘যাবি না মার লাগাবো?’ দৈত্যটি গেলো না। হেসে দিলো। আর গর্জন থামিয়ে গান গাইতে শুরু করলো। কী যে সুন্দর সে গান! রাজকন্যার মনে হলো এ গানের সঙ্গে যন্ত্র না বাজালে হয়না।’ ভূতুম আমার হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে বলল, ‘দেখি দেখি কী যন্ত্র বাজাবে! আরে বারে! ড্রাম, তবলা! বাঁশি নেই কেন? তাহলে তো দৈত্যটা আরো ভালো করে গাইতে পারত। কোন গান গাইল, বলো না। ধন ধান্য পুষ্পভরা না উই শ্যাল ওভারকাম?’ এইদুটো গানই বেচারা ইশ্কুলে শিখেছে। পড়তে শুরু করল ভূতুম। পড়া থামিয়ে চোখ তুলে বলল, ‘মেয়ে দৈত্যর চুলের রং কি সোনালি হয়? তোমার মতো কালো হয় না? মেমসাহেব দৈত্য? আমেরিকায় থাকে? তুমি দেখেছ? এখানে লেখা আছে সে নাকি নাচছিল। তুমি দেখেছ? আমার বইয়ে তো নেই!’ আমি বললাম, ‘কে বলল নেই? এই তো আছে। এটাও তো তোমার বই।’

‘স্কুলে তো এই বইটা পড়ায় না। তাহলে আমার বই কেমন করে হল? এটা বাড়ির বই?’—ভূতুম হতাশ। আমি কী উত্তর দেবো! চেয়ে রইলাম। কী বুঝল কে জানে। নিশ্চয়ই অনেক কিছু। বাচ্চারা মাঝেমাঝে খুব বিচক্ষণ হয়ে পড়ে। মাথা নিচু করে নিজেই পড়তে শুরু করল। বেশ সময় নিয়ে পড়ে শেষ করে বই বন্ধ করে বলল, ‘এবার তুমি পড়ো। আমি ঘুমোতে যাব।’

‘সে কী! ঘুমোতে যাবে কেন?’

‘রাজকন্যা স্বপ্ন দেখবে বলে ঘুমোতে গেল যে! আমিও স্বপ্ন দেখব এবার। তুমিও যাও না। শুয়ে পড়ো, তুমিও স্বপ্ন দেখবে।’—আদেশ জারি করে বিদায় নিল সে। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সত্যিই তো, রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। এবার বরঞ্চ আমিই পড়ি বাকি গল্পগুলো। কাল ভূতুমকে জিগ্যেস করতে হবে কোন রাজকন্যার স্বপ্ন সে দেখল। বইয়ের পাতা উলটে এবার আমি একদম প্রথম পরিচ্ছেদে চলে এলাম। ‘বুগ্লী নামের বেগুনী চিতা’। বইটার নামও এই পরিচ্ছেদের নামে। বেশ, কিন্তু কেন এমন নাম? আরে বাবা, বুঝতে পারছ না, সুন্দরবনে একটা খ্যাপাটে চিতা থাকত, তার একটা বোন ছিল, তার নাম ছিল বুগ্লী, আর তার ছিল ‘একগোছা বেগুনীচুল’। সে কী করত? ‘নরম মনের বুগ্লী কারো কষ্ট দেখলে নিজেই কাঁদতে শুরু করতো।’ এদিকে সেই বুগ্লীর সঙ্গে দোস্তি হল ‘শ্যাম’ নামে বানরের। এবার সেই শ্যামের দুঃখে বুগ্লী কাঁদতে লাগল। সে কি যে সে কান্না গা? ‘তার কান্না ছিল অসম্ভব সুরেলা ও যাদুকরী।’ কিন্তু… কিন্তু এই দোস্তি কি বুগ্লীর চিতাভাই সহ্য করতে পারে? কোন বড়ভাই বোনের এহেন আচরণ সহ্য করে? তাই সে রেগে গিয়ে বোনকে বলল, ‘খবরদার! তুই ওর সঙ্গে মিশতে পারবি না। ওটাতো চিতা না। একটা বান্দর! পারেতো কেবল পাকা আর পিচ্ছিল কলা গিলতে আর বাঁদরামো করতে। অকম্মা কোথাকার!’ তারপর? তারপর আর কী! যা হবার তা-ই হল। বুগ্লী তার সুরেলা কান্নায় সুন্দরবনের আকাশ-বাতাস-নদী-নালা সব ভরিয়ে তুলল। তারপর? সুন্দরবনের কাজকম্মো সব ডকে উঠল। এই কান্না শুনে কী কেউ স্বাভাবিক থাকতে পারে? ওরা জন্তু-জানোয়ার বলে কী মানুষ না! ওদের প্রাণে কী দয়া-মায়া নেই! তাই না তারা খ্যাপাটে চিতাভাইয়ের কাছে গিয়ে তার লেজে নরম নরম থাবা বুলিয়ে বলল—‘ভাইরে, আরতো পারা যায়না। তুমি কিছু একটা কর।’ তারপর? তারপর আর কী! পড়েই না হয় দেখি—‘তখন বাধ্য হয়ে সে বুগ্লীর কাছে গিয়ে বললো, ‘বুগ্লীরে, যথেষ্ট হয়েছে! এবার থাম্। আর তোর যা ইচ্ছা করগে না—তবু আর কাঁদিসনা।” পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভাবলাম, হায়! ঘরে ঘরে কবে হবে সেই বড়ভাই!

এবার? আহা! দোয়েল! আমার যা প্রিয় পাখি! গল্পের নাম কিন্তু ‘আচানক আনারস’। শুরু হচ্ছে এভাবে—‘সে ছিলো এক গরমের বিকেল। কাঁঠাল গাছের দোয়েলটি সবে খোঁচা খোঁচা কাঁঠালগুলো পেরিয়ে ডালে এসে একটু জিরুচ্ছে। জিরোনো মানে ডানাগুলো টানটান করে মেলে ধরে একটু আরাম করা আর ঠোঁট ঠুকরে পালকের সঙ্গে পশম গোছানো—এইতো। ঠিক সে সময় গাছের নিচ থেকে সেই ছোট্ট বাদামী কুকুর তার লেজ ঘুরিয়ে বললো, ‘এসোনা নিচে নেমে, আমরা বন্ধুত্ব করি।‘ ‘না না না! আমার কত কাজ! সূর্য ডোবার আগেই পালকগুলোর ভাঁজ ঠিক করতে হবে।’ বলেই তার চকচকে ডানাগুলোর একটি উঁচু করে অন্যটি দিয়ে তার নিচটা খুঁচিয়ে ঠিক করলো।’ এইখানে এসে আমি চুপটি করে গেলাম। সালাম শামীম আজাদ, সালাম! কী অপূর্ব বর্ণনা। তাই তো! সত্যিই তো কত কাজ ছোট্ট দোয়েল পাখিটির। আর পাখি তো এইভাবেই মিষ্টি করে তার সজ্জা পূর্ণ করে। সেজেগুজে তবেই না সে ঘুমোতে যায়। নইলে ভালো করে স্বপ্ন দেখবে কী করে? পরদিন সুয্যিমামার সঙ্গে মোলাকাতের সময় যে সে নজ্জায় পড়ে যাবে।

এবার? আহা! দোয়েল! আমার যা প্রিয় পাখি! গল্পের নাম কিন্তু ‘আচানক আনারস’। শুরু হচ্ছে এভাবে—‘সে ছিলো এক গরমের বিকেল। কাঁঠাল গাছের দোয়েলটি সবে খোঁচা খোঁচা কাঁঠালগুলো পেরিয়ে ডালে এসে একটু জিরুচ্ছে। জিরোনো মানে ডানাগুলো টানটান করে মেলে ধরে একটু আরাম করা আর ঠোঁট ঠুকরে পালকের সঙ্গে পশম গোছানো—এইতো। ঠিক সে সময় গাছের নিচ থেকে সেই ছোট্ট বাদামী কুকুর তার লেজ ঘুরিয়ে বললো, ‘এসোনা নিচে নেমে, আমরা বন্ধুত্ব করি।‘ ‘না না না! আমার কত কাজ! সূর্য ডোবার আগেই পালকগুলোর ভাঁজ ঠিক করতে হবে।’ বলেই তার চকচকে ডানাগুলোর একটি উঁচু করে অন্যটি দিয়ে তার নিচটা খুঁচিয়ে ঠিক করলো।’ এইখানে এসে আমি চুপটি করে গেলাম। সালাম শামীম আজাদ, সালাম! কী অপূর্ব বর্ণনা। তাই তো! সত্যিই তো কত কাজ ছোট্ট দোয়েল পাখিটির। আর পাখি তো এইভাবেই মিষ্টি করে তার সজ্জা পূর্ণ করে। সেজেগুজে তবেই না সে ঘুমোতে যায়। নইলে ভালো করে স্বপ্ন দেখবে কী করে? পরদিন সুয্যিমামার সঙ্গে মোলাকাতের সময় যে সে নজ্জায় পড়ে যাবে।

কিন্তু পাখির সঙ্গে কুকুরের বন্ধুত্ব? সে আবার হয় নাকি? ‘হয় হয় zআনতি পার না’! আরে তাই তো! প্রথমে তো হচ্ছিলই না, তারপর একটা পাকা টুসটুসে আনারস নিয়ে কুকুরটা জাস্ট পটিয়ে ফেলল দোয়েলটাকে! আর দোয়েলটাও ভারী মিষ্টি। বলে কিনা ‘পাগলা একটা’! কে আবার? কুকুরটা। সেতো খালি ‘পাশের ঐ আচানক আনারস ঝোপ ঘিরে অকারণে চরকির মত ঘুরতে বলবে।’ পাখি কি আর কুকুরের মতো ওইরকম ঘুরতে পারে? আর কুকুর বলে কথা! ধৈর্য তো তার কাছ থেকেই শিখতে হয়। দোয়েলের বন্ধুত্ব পাবার জন্য সে কী করল? পড়েই না হয় চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটাই—‘…পরদিন ভোরে তাকে দেখেই, ‘শুভ সকাল ছোট্ট দোয়েল সোনা’, বলে উঠলো কুকুরটা। ‘প্লিজ প্লিজ খেলতে নেমে আস। আমি তোমাকে মারবো না বন্ধু, বরং তোমার জন্য একটি উপহার আছে।’ ‘কী?’ দোয়েল তার ডানায় এক লাজুক দোলা দিয়ে জানতে চাইল। তখন কুকুরটি তার থাবা খুলে ধরলো। আর সেখান থেকে একটি সোনালী আনারস গড়িয়ে পড়লো। রোদের আলোয় তার রস চকচক করছে।’ তারপর? তারপর আর কী! গভীর বন্ধুত্ব!

আনারসের রস চাটতে চাটতে হাত আমি শুকিয়ে ফেললাম। এবার কী চাটব? কেন ‘রসালো গাজর’ তো পরের পৃষ্ঠায় দেখাই যাচ্ছে। কে খাচ্ছে? কে খায় বাবা, খরগোশ ছাড়া? শুরু থেকেই শুরু করি, কেমন?—‘খামারের এদিকটায় ব্ল্যাকবেরী—জামের ঝোপ, ডোবা আর আপেল বাগানের পরেই ছিলো খরগোশের গর্ত-বাড়ি। সেখানে থাকতো বাবা, মা আর তাদের বাবুটা। বাবা খরগোশ ছিলো গাট্টাগাট্টা। কিন্তু লেজটা ছিল এত্তটুকু। বাবা খরগোশ কমলা রঙের ফটফটে গাজর খুব পছন্দ করতো। সে সকাল-দুপুর-রাত—যে কোন সময় ডাঁসা গাজর পেলেই হলো, অমনি তা কচমচিয়ে খেতে শুরু করতো। সেদিন সকালবেলা সেরকম শব্দেই বাবু খরগোশের ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে দেখে তার বাবা একটা বড় রসালো গাজর খাচ্ছে। কী যে মসৃণ আর চকচকে সে গাজর! তার জিভে জল এসে গেলো। ‘বাবা, আমি কি এখনো ডাঁসা গাজর খাবার মত বড় হইনি?’ সে জিজ্ঞেস করলো।’–আমার চোখেই যেন জল এসে গেল। আমিই যে ছোট্ট বাবুটা হয়ে গেলাম। আহা রে! সামান্যই তো চাওয়া! একটা ফটফটে ডাঁসা গাজর। কিন্তু এই ‘ফটফটে’ শব্দে আমার চোখের জল মুছে গেল, খুশি এল, আমি শব্দের প্রয়োগে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এইখানেই শামীম আজাদের মুন্সিয়ানা। একটা একটা ছোট্ট ছোট্ট শব্দে পুরো ছবিটাই দেন বদলে। অসম্ভব সুন্দর তাঁর শব্দচয়ন। যা পাঠকের মনে অদ্ভুত সুরেলা, মজাদার আবহ সৃষ্টি করে আর যেন পেছন থেকে ‘চিচিং ফাঁক’ বলে ওঠে। আগেই বলেছি, আমি তার অসম্ভব নিবিড় পাঠক। তাঁর হাতের কলম যে কী অনবদ্য রঙিন ছবি আঁকে, বলার নয়। যাই হোক, আবার দেখি দুখী বাবুটার কী হল। তো যা হল, শেষ পর্যন্ত সে অনেক কসরৎ করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, ধাড়ি ব্যাঙ আর ঘাঘু কুকুরকে জব্দ করে একগোছা গাজর জোগাড় করল। না, সেটা ডাঁসা ছিল না, ছিল কচি। কারণ, তার বাবা যে তাকে বলেছে, এখন তার ডাঁসা নয় কচি গাজর খাবারই বয়েস। আর বাবুর মা নেই? নেই কেন? পড়ি মা-খরগোশের কথা। একটি বাক্য, মাত্র একটিই বাক্য খরচ করেছেন শামীম, যা দিয়ে আবার সেই ‘চিচিং ফাঁক’—‘তাদের কথাবার্তার সময় মা খরগোশ গর্তের বাইতে লাফিয়ে লাফিয়ে লেজ ঝাড়ছিলো।’ ওমনি চোখের সামনে পৃথিবীর যত ‘মা খরগোশ’ আছে, সব লাফিয়ে উঠল, আর এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল। তাদের লালপুঁতি চোখ ঘুরছে। আর তারা পালাচ্ছে পুড়ুৎ পুড়ুৎ করে এ গর্ত থেকে ও গর্ত। আমিও যেন খানিক লাফিয়ে নিলাম। তা বললে তো চলবেনি বাপু। বাবুর জন্যি বাচ্চা গাজর কি পাওয়া গেল? বলো দিকিনি সে কথা! হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়া গেল। সে কথাই তো বলছি—‘বাবা খরগোশ পিছু ফিরে শুধু একবার তার দিকে তাকালো। তারপর তার ছোট্ট পুট্টু লেজটি গুটিয়ে পুচুত করে ঢুকে গেল ব্ল্যাকবেরী ঝোপের ফাঁকে। গুলির মত ছুটে এল কুকুরটা। কিন্তু তার লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি আটকে গেল ব্ল্যাকবেরী ঝোপের কাঁটায়। আর সে সুযোগে বাবু খরগোশ চাষীর ক্ষেত থেকে টান মেরে এক গোছা কচি ও সরস গাজর তুলে নিয়ে দিলো ছুট। এক ছুট্টে এক্কেবারে নিজেদের গর্তবাড়ির ভেতরে। আর পৌঁছেই লাফিয়ে উঠে গেল মায়ের কোলে। তারপর সেই গাজর গোছা দুলিয়ে দুলিয়ে গেয়ে উঠলো, ‘ও মা গো মা, গাজর গোছার গল্প শোনো…।’ এরপর তার বাবাও বীরদর্পে ফিরে এল।’ যাক বাবা, এ যাত্রায় তাহলে বাবা-বাবু বেঁচে গেল। নিশ্চিন্তি! এবার পাতা ওলটাই।

‘নীল মিনি বিড়ালটি কক্সবাজারের বিচের কাছেই থাকতো। তার ছিল এক বন কাঁপানো মিঁয়াও ডাক। এ মিঁয়াওয়ের শক্তির কথা সবাই না জানলেও কেউ কেউ জানতো। সে জন্য সে এটা খুব বুঝে শুনে ব্যবহার করতো। তবে মাঝে মাঝে তার দেখতে হতো এর শক্তিটা অটুট আছে কিনা। একদিন পড়ন্ত বেলায় মিনি তা পরীক্ষা করতে চলে গেল একদম নির্জন সৈকতে। তারপর মুখটা ঠিকাঠাক করে দিলো একটা লম্বা ডাক, ‘মিঁ…য়া…ও’।’ আরিব্বাস! এতো যে সে বিড়াল নয়! তার কার্যকলাপ নিয়ে শামীম তো বেশ চর্চা করেছেন, খেটেছেনও খুব! পরিচ্ছেদের সঠিক নামকরণ—‘বন কাঁপানো মিঁয়াও’। আমিও মনে মনে সেই না-দেখ বিচে ঘুরতে চলে গেলাম। সেখানে তো বিড়ালটার দেখা পেলাম না! কার দেখা পেলাম? একটা কুমিরের। সেখানে একটা একচোখো কুমির চিৎ হয়ে রোদও পোয়াচ্ছিল। চিৎ হয়ে! পাগল-টাগল নয় তো! আমি তো ভয়ে ভয়ে তার কাছে গেলাম। কুমির বলে কথা! কিন্তু এতো সেরকম কুমির নয়! এমন শান্তশিষ্টল্যাজবিশিষ্ট কুমির এ তল্লাটে আছে, কই সে কথা তো ভ্রমণ গাইডে লেখা নেই! ট্র্যাভেল এজেন্টরা কি ভুল করেছে? সরাসরি কুমিরকেই জিগ্যেস করলাম, ‘ভাই একচোখো, তোমার এ দশা কে করলে গা?’ আড়মোড়া ভেঙে-টেঙে আমার দিকে এক চোখে চেয়ে বলল, ‘এই জন্যি আমি এখেনে ঘুমুতে আসি না। মিঁয়াও যে কী করল। আমাকে সেলিব্রিটি বানিয়ে ছাড়ল! সব ট্যুরিস্টগুলো এখানে কেবল যেন আমাকেই দেখতে আসে! কেন যে নারকেল-দুধ খেতে গেসলুম!’ আমি বল্লুম, ‘আহাহা, রাগো কেন গো দাদা। আমি তো বিদেশ থেকে এনু। তা তোমার সেই মিঁয়াওটি কে শুনি?’

‘কে আবার? সেই বিড়ালটা। মিনি।’

‘তা শুনি না সে গপ্পো। গপ্পো পেলে আমি নাইতে-খাইতে-গাইতে-চাইতে, না না চাইতে না, বাকি তিনটে ভুলে যাই। এখন তোমার কাছে এট্টু শুনতে চাই, আর তুমি বলবেনিকো?’

‘পড়ে নেও না বাছা! তুমি কি নেকাপড়া শেকোনি!’ বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন কুমিরভায়া। অ! তাইলে পড়ি শামীম কী লিখেছেন? কুমিরের আজ এ দশা কেন? সেই ম্যাজিক ‘মিঁয়াও’ শব্দেই বা কী হয়েছিল? কী হয়েছিল! সব ‘গাছ ধমাধম মাটিতে শুয়ে পড়তে লাগলো…। আর যখন নারকেল পড়ে পটাস্ পটাস্ করে ফাটতে লাগলো তখন নারকেলের ভেতরের মজার দুধ ছিটকে গেলো বহুদূর। সেই দূরে রোদ পোহাচ্ছিল একটি একচোখো কুমির। এক ফোঁটা নারকেল-দুধ এসে পড়লো ঠিক তার খসখসে মাথার ওপর। তারপর সেটি গড়িয়ে গড়িয়ে তার পুরু ঠোঁট পেরিয়ে হলুদ দাঁতগুলো ভিজিয়ে জিভে এসে লাগলো।’ ব্যস! ওইটুকু এক ফোঁটাতে কি কুমিরের চলে? তাই সে নানান টোপ দিতে লাগল বিড়ালকে… ‘তোমাকে আমাদের জলের নিচের ক্যাসেল ঘুরিয়ে আনবো। সেখানে তুমি মজার মজার মাছ, লকলকে লবস্টার ও নারকেল-পাগল কালো কুমিরদের দেখা পাবে।’ তার বদলে কী করতে হবে বিড়ালকে? না, আর একবার ওই ডাকটি ডাকতে হবে। তাহলেই সব নারকেল… হুঁ হুঁ বাবা, কত নারকেল-দুধ… ওহ্! বিড়াল তো এ প্রস্তাবে মহাখুশ! কুমিরও গা ঝাড়া দিয়ে তৈরি তাকে জলের নিচে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু তাহলে তো হয়েই যেত। না দরকার ছিল এমন ম্যাজিশিয়ান বিড়ালের না দরকার ছিল জাদুরানি শামীম আজাদের। এইবার শামীম ঘোরালেন তাঁর পালকের দণ্ডটি। বিড়াল কী বলল, শুনি?

‘‘ওয়াও! আমি তাহলে তোমার পেটে চড়ে সেখানে যেতে চাই।’

‘পেটে চড়ে? বলে কী?’ ভাবলো কুমির। সে তো তার কুমিরজীবনে কখনো উল্টোসাঁতার দেয়নি। কিন্তু মুখে মিনমিন করে বললো, ‘আচ্ছা।’’

অ! এই হল গে কেস! তা ভাই একচোখো, নারকেল-দুধ ফুধ খেয়ে তো দিব্য আছ? কী? খালি ঘুমোয় দেখো! ওঠো না বাপু!

বিরক্ত হল সে। কিন্তু আমি হলুম গে বিদেশি ট্যুরিস্ট! একটু মর্যাদা তো আমাকে দিতেই হয়। তাই কুমির নড়েচড়ে বললঃ হ্যাঁ, আমাকে তো সবাই ঘুমুতেই দেখে! কিন্তু দেখেছ কি কীভাবে? চিৎ হয়ে…! ঘুমিয়ে দেখো না বাছা! (মনে মনে আমিও একটু চিৎ হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম…বড্ড কষ্ট হচ্ছে! যাচ্চলে! আমিও কি কুমির হয়ে গেলুম নাকি!) তা বাছা ট্যুরিস্ট, মিনিকে বলে তো কোনো কাজ হল না, সে তো জলের নিচের ক্যাসেল থেকে আর নড়তেই চাইল না। তা, একবারটি তোমাদের শামীম আপাকে বলে দেখবে নাকি। এ জন্মে আর একটি বার যদি তিনি আমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন! আমিও না হয় তাঁকে জলের নিচের ক্যাসেল দেখিয়ে আনব! না না, প্লিজ় পেটে করে নয়, পিঠে করে।

শুনতে পেলেন শামীম আজাদ! প্লিজ…

———-

আগাগোড়া ঝকঝকে রঙিন ছাপা, আর্ট পেপারে, ছবির পর ছবি, মাতোয়ারা না হয়ে উপায় নেই; ‘বুগ্লী নামের বেগুনী চিতা’, লেখক শামীম আজাদ, স্যালুট তাঁকে; পরিকল্পনা ও প্রচ্ছদে মন পুরো জিতে নিয়েছেন মার্জিতা প্রিমা; তিতাস চাকমার অলংকরণ অনবদ্য, কোনো কথা হবে না; মেদিয়া আড়িয়াল এ পুবলিকাসিঁও-র একটি প্রকাশ, সংগ্রহে রাখার মতো; বাংলাদেশী মুদ্রায় দাম ১০০ টাকা।

———–

(এই চমৎকার লেখাটি কানাডা থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে’র সাহিত্যপাতায় গত ৪ জুলাই ছাপা হয়। সাহিত্য ক্যাফেতে প্রকাশিত হল কবি-লেখক শামীম আজাদের সম্মতিতে)

ছবি: দেশবিদেশে

এই লেখাটি সর্বমোট 375 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।