নায়াগ্রা ফলস দেখার জন্য আমরা রওয়ানা দিয়েছিলাম ভোরেই। নিউ ইয়র্কের হাইল্যান্ড এলাকা থেকে যতই দূরে যাচ্ছিলাম পথ ততই নির্জন হয়ে যাচ্ছিল। শত শত কিলোমিটার পথ। বন্ধু জহুর একাই গাড়ি চালাচ্ছিল। তার হাইল্যান্ডারে ব্লুটুথ অন করে আমরা সিলন মিউজিক লাউঞ্জে পুরাতন বাংলা গানগুলো নতুন মেধাবী শিল্পীদের কণ্ঠে শুনছিলাম। আমাদের দুজনের হুল্লোড় আর হৈ হৈ গানের সুরের সাথে মিশে আমাদের বন্ধুত্বের সোনালি অতীতে যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। আকাশের নীলে ভাসা সাদা সাদা খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো দূরের পাহাড়ের সবুজের সাথে মিতালি পাকাতে যেন দিগন্তে একে অন্যের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। পথ মনে হচ্ছিল অনন্ত। আমাদের হুল্লোড় থেমে যায়। ছবির মতো দৃশ্যগুলো আমার চোখের মণি থেকে হৃদয়ের গভীরে দৃশ্যকল্প হয়ে আমাকে তলিয়ে নিচ্ছিল। আমি মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে যাচ্ছিলাম। নায়াগ্রা ফলস বিশ্বের অন্যতম এক জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। সুতরাং এ নিয়ে বিস্তারিত না লিখে আমি বরং

নায়াগ্রা ফলস দেখে ফেরার পথে রিচবার্গ, উইলসভিল এবং ক্রিকবার্গ এলাকায় আমিশদের সাথে কাটানো সময়গুলোর ফিরিস্তির দিকে যাবো।

আমরা একদিন আর এক রাত নায়াগ্রা ফলস এলাকায় কাটিয়ে ফিরে আসছিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল আমিশদের এলাকায় গমন। ভাগ্যক্রমে জহুরের মামাশশ্বড়ের তেলের খনি এবং একটি বাড়িও ছিল ক্রিসবার্গ এলাকায়। মামা আমাদেরকে সঙ্গ দিতে পাহাড়-সমতলের সন্ধিক্ষণে অপার্থিব নির্জনতা ভরে থাকা বাড়িটায় এসেছিলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। এদিকটা সমুদ্র সমতল থেকে মনে হয় বেশ উঁচুতে –নায়াগ্রা থেকে ফেরার পথে তেমনটাই অনুভব করেছি। পাহাড় অথচ সমতল ভূমির এমন ছড়াছড়ি আর কোথাও কি দেখেছি। আমি বলতে চাইছি, এখানকার পাহাড় দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে না। সৃষ্টিশীল মনন আর প্রতিভাদীপ্ত মানুষকে ভাবনার, স্মৃতির আর নস্টালজিয়ার দিগন্ত উপহার দেওয়ার জন্য আমেরিকার জন-বিরল এই ভূমির বিরাট বিস্তৃতি যেন হাতছানি দিয়ে তার বিশালত্বের ডানা মেলে আছে। কয়েকফোটা বৃষ্টি কি আমাকে এই পাহাড়ি অথচ সমতল স্বাগত জানাল। আমি মামাকে বললাম, আমিশদের বাড়িঘরগুলো এই সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখতে চাই। বের হওয়ার আগে তিনি বাড়ির পেছনে আমাদের নিয়ে গেলেন।

ওদিকে ঘন গাছপালার বন। জলের প্রবাহ কুলকুল ধ্বনি তুলেছে। মামা কার্তুজ এবং বন্দুক দিলেন। বনের দিকে যেদিকে আস্ত ল্যাম্ব রোস্ট করার জন্য খড়িসহ একটা চুলাঘরও আছে, আমি বেশ কয়েক রাউন্ড ফায়ার করলাম।

এরপর বের হলাম আমিশ পাড়া, মানে পাশাপাশি কয়েক বাড়ি এবং তাদের আস্তাবল এবং চাষাবাদের ভূমির দিকে। বলে নিই, আমেরিকান ‘আমিশ’গণ আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যুত, গ্যাস, কিছুই ব্যবহার করে না। এরা বিশেষ এক ধর্মীয় সম্প্রদায় যারা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনো জিনিসই ব্যবহার করাকে প্রকৃতি এবং স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণ মনে করে। আধুনিক কোনো যান ব্যবহার না করে এরা এখনো ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো ওষুধ নয়, অসুস্থ হলে এরা প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে। পাহাড়-সমতলের ভূমিকে এক চিলতে ছোট্ট চাঁদটাও যেন উঁকি দিয়ে দেখছে। সবুজ ভূমি আর বনে তার আলোটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে।

আমরা জন মানবহীন, পাহাড়ের দিকে ক্রমশ উঠে যাওয়া রাস্তার বাঁকে দাঁড়ালাম। দূর থেকেই পাশাপাশি তিনটা আমিশ পরিবারকে নীরিক্ষণ করার চেষ্টা করলাম। দোতলায় মনে হয় তারা বাস করে। তারই লম্বা বারান্দায় হারিকেন ঝুলানো। অন্ধকারে ক্যামেরায় ধারণ করা ছবির মতো দেখলাম, কয়েকজন নারী খুব সম্ভবত একটা তোষক তাদের গুদামের মতো বড় ঘরটা হতে বাড়ির দিকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ছায়ার নারীমূর্তিগুলো সাংসারিক কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত তখনো। হয়তো তারা রাতটুকু শুধু ঘুমের জন্যই ব্যবহার করে। তারই প্রস্তুতি চলছে।

কিন্তু চলচ্চিত্রের মতো এই দৃশ্য আমাকে কল্পনাপ্রবণ করে তুলল। আমি মনে মনে তাদেরই একজন হয়ে তাদের সাথে আমার জীবনকে কল্পনা করলাম। ধরে নিলাম, এই ভূমিটুকু ছাড়া আমি সারাবিশ্বের আর কোথাও যাইনি, কিছু দেখিনি। কল্পনায় তাদের একজন হয়ে যাওয়ায় আমি সত্যিই ঘাসের আর সাঁঝের ঘ্রাণ পেলাম। মনে হলো, আমিও একজন আমিশ যার শৈশব-কৈশোরের সবকিছু দেখে বিস্মিত হওয়ার সময় থমকে আছে আকাশের নিশ্চল মেঘ আর আমারই মতো অবাক চোখ মেলে একলা পৃথিবীকে দেখতে থাকা একলা চাঁদ। আমি তুষারমাখা সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ পেলাম। বরফে ঢাকা শীত অথবা শরতের ঝকঝকে আলোয় নিজেকে এই প্রান্তরে সুখী একজন কিশোর হয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আর আমার সেই সুখ এলো আমার ছোট্ট জগতটাকেই পুরো বিশ্ব ভাবার চেতনা থেকে। এই এক চরাচরের বাইরে কোথাও যেন কিছু নেই। এই ভাবনাতেই আপেল গাছের আপেল, আলুক্ষেতের লকলকে পাতা আর মাঠের ভেড়াগুলকেই আমার বড় আপন বলে মনে হতে লাগল।

হায়, আমাদের দেখার বিশ্ব যতটা বড় হয়েছে চাওয়া-পাওয়ার সীমানা তত অসীম হয়ে আমাদের দিন দিন অসুখী বানিয়েছে। সুখ কোথায়? আমরা খুঁজতেই থাকি, এখানে নয়, ওখানে নয়। সুখ অন্য কোথাও। কিন্তু একজন আমিশ হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে দেখা আশপাশটুকুই যখন আমার বিশ্ব তখনই আমার স্বপ্ন আর সুখের সকল বিস্তার যেন এখানেই থিতু হলো। আমি মায়াভরে এই পাহাড়ি অঞ্চলের নির্জন সমতলে আমিশদের ঘরগুলোর দিকে তাকালাম। মায়বী আলো-আঁধারিতে একজন তরুণী দোতলার বারান্দার চৌকাঠে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে এই রহস্যময় জোছনায় ঘুম ঘুম প্রকৃতির দিকে। তার আগামী দিনের অনাগত স্বপ্নে চাওয়া-পাওয়ার নিশ্চয়ই বেহিসেবী সমীকরণ নেই। আছে, তার চেনা-জানা ছোট্ট জগতের তবু অচেনা, তবু অদেখা সব অনুভবকে একদিন হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করার স্বপ্ন। সেইসব স্বপ্ন যা নশ্বর এই জীবনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মহাজীবনের পথে হাতছানি দিয়ে যায়। আমিশদের জীবনকে আরো কাছ থেকে দেখার এবং জানার আগ্রহ আমার রয়েই গেলো। মামাকে সে কথা জানাতেই তিনি বললেন, জহুর তোমাকে ডাগের সাথে আগামীকাল অন্য একটা আমিশ এলাকায় নিয়ে যাবে। একটা আমিশ পরিবার ডাগের খুবই ভালো বন্ধু।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই গোসল-নাস্তা সেরে বাইরে এলাম ছবি তোলার জন্য। নিউ ইয়র্ক স্টেটে এখন বেশ গরম। তবে, নিউ ইয়র্ক থেকে সাড়ে তিনশ মাইল দূরে এই আসন্ন শরতে এখানে ভোরের হিম চুপটি করে বাতাসে সওয়ার হচ্ছে। হালকা কুয়াশা মনে হলেও বাইরের চত্বরে হাঁটার সময় আমার মাথার চুলে তুষারের অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

২.

মামার খনিতে কেয়ারটেকারের কাজ করতেন মি. ডাগ। জহুরের সাথে মি. ডাগের বেশ ভাবও আছে। কেন না, তাদের দুজনেরই প্রিয় শখ শিকার এবং মাছ ধরা। খুব সকালেই ডাগের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম আমরা। পাহাড়-সমতলের মেলামেশিতে দূর দূর বিস্তৃত সমতলভূমি আর উঁচু ভূমির চূড়াগুলো আড়মোড়া ভেঙে আলিঙ্গন করছে ভোরের মিষ্টি রোদকে। ঝকঝকে আকাশের নীলে ঝুলে আছে এক টুকরা, দুই টুকরা একলা আর নিশ্চল মেঘ। আহা, বাংলাদেশ থেকে শরতের এই দুই টুকরা মেঘ যেন পথ ভুলে এই মহাদেশে এসে পথ-ঘাট কিছুই চিনতে পারছে না। বড় মায়া হলো ওদের জন্য।

মি. ডাগের বাসার সামনে পৌঁছালাম। অনেকবার ফোন করার পর তিনি উঠলেন। বাসার দরজা খুলে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন। ছোট্ট দুই ঘর আর একটা বাথরুমের ছোট বাসা তার। কিন্তু বাইরে তিন একর জমিতে তার রাজত্ব। ডাগ জানতেন আমি সামরিক বাহিনীতে কর্মরত একজন অফিসার ছিলাম। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েই ঘুম পোশাকেই বন্দুক আর গুলি নিয়ে তার দরজার সামনে এলেন। একটা লক্ষ্যবস্তু দেখিয়ে ফায়ার করতে বললেন। আমরা মনের আনন্দে সাত-সকালে বন্দুক আর গোলাগুলি নিয়ে মাতলাম। দাগের বন্দুকের প্রবল শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

তার ঘরে ঢুকতেই দেখলাম বিভিন্ন প্রকারের বন্দুক, তীর-ধনুক। জাপান থেকে সংগ্রহ করা আদি আমলের (খড়মের মতো) জুতা। দুই পাশে দুই শো কেসে বিভিন্ন ধর্মের সব ধর্মীয় গ্রন্থ। উত্তরের ক্রমশ ঢালু পাহাড়ে একটা গাছ দেখিয়ে বললেন,

ফায়ার ফার্স্ট।

আমি আনন্দচিত্তে কয়েক কিস্তি ফায়ার সম্পন্ন করলাম। বন্দুকের গুলির বিকট শব্দ জন-মানবহীন এই সবুজে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ থাকলেও আমেরিকানরা মনে হয় এই বন্দুক ফায়ারের সংস্কৃতিতে (বিশেষত হরিণ শিকারে এখনো) অভ্যস্ত। তবে, শিকারকালীন সময়ের বাইরে কেউ হরিণ শিকার করলে পুলিশের হাতে ধরা খাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

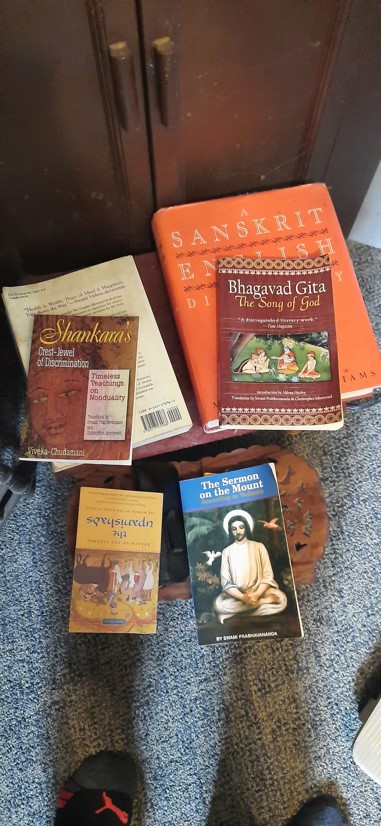

ডাগের বাড়িতে রয়েছে একটা পুকুর। সেখানে মাছ ধরার জন্য আগে থেকেই জহুর বড়শি আর অন্যান্য সরঞ্জাম কিনে রেখেছিল। রোদ-আলো-ছায়ার সাথে খেলা করা পুকুরের জলে সে বড়শি ফেলে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকল ফাতনার দিকে। আমি আর ডাগ দুইজন দুই চেয়ারে সামনাসামনি বসে আড্ডায় মাতলাম। ডাগের ঘরে কোরান শরীফ, বেদ গীতা, বাইবেল সব ধর্মীয় গ্রন্থ দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। সেগুলোকে সে পরম যত্নে গুছিয়ে রেখেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তুমি এই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছ?

হ্যাঁ, সবগুলো।

বেশ। তা কী কারণে তুমি ভারতবর্ষের ধর্ম নিয়ে আগ্রহান্বিত হয়েছিলে?

আমার স্ত্রী ছিল একজন ভারতীয়।

মুসলমানদের পবিত্র কোরানও পাঠ করলে?

সে এক মজার ঘটনা, জানো। সেই কিশোরবেলায় জেলে গেলাম। প্রিজনড হয়ে।

জেলে?

হ্যাঁ, আমি তিনবারে মোট দশ বছর জেল খেটেছি।

কী বলো! কিন্তু কেন?

একটা ধনুক খুব পছন্দ হয়েছিল। কেনার পয়সা ছিল না। সুতরাং তীরসহ ধনুকটা চুরি করলাম। ধরা খেলাম। জেল হলো দশ বছরের জন্য। আড়াই বছর পর আমাকে ভালো ভালো উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। বাইরে এসে আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল –সেই-ই তীর-ধনুক! আবার ওই একই দোকানে গিয়ে সেগুলো চুরি করলাম। কয়েকদিন পর পুলিশ এসে তীর-ধনুকসহ আমাকে ধরে নিয়ে কোর্টে চালান করে দিল। এবার বারো বছরের জেল হলো। একই ভাবে তিন বছর পর উপদেশসহ আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আমার মাথা থেকে তখনো তীর-ধনুকের নেশা যায়নি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলাম। সুতরাং বুঝতেই পারছ…। এভাবেই দশ বছর আমাকে জেলে থাকতে হয়েছে।

ওকে। কোরান নিয়ে তোমার আগ্রহের কারণ জানতে চাইছিলাম?

ওহ, হ্যাঁ। কিন্তু তৃতীয়বার জেলে গিয়ে ধনুক নয়, পেয়ে বসল ধর্ম নিয়ে জানার আগ্রহ। জালাল নামে এক তরুণ ছিল আমার সাথে। খুনের দায়ে ওর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে সে ছিল নির্বিকার। কারাগারে তিনজন মুসলমান তরুণ ছিল। তারা একসাথে নিয়মিত নামাজ পড়তো। কোরান পড়ত। এই জীবন নিয়ে তাদের নির্লিপ্ততা আমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। আমি তাদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ওদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকে। এভাবেই সব ধর্ম নিয়েই আমার গভীর আগ্রহ বাড়তেই থাকল। সেজন্যই আমি, হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি-মুসলমান, সব ধর্ম নিয়ে গভীর মনোযোগে অনেক বছর পড়তেই থাকলাম।

কিন্তু তুমি পালন করো কোন ধর্ম?

কোনোটাই না।

কেন, কোনোটাই বিশ্বাস হলো না?

সবগুলোই আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। আমি বুঝলাম, এক স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য যুগে যুগে মানুষের চেতনা-চিন্তা এবং কর্মের ফল হলো এসব ধর্মগ্রন্থ। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কোনো ইবাদত করো না?

করি তো। এই যে আমার একটা গাধা আর ঘোড়া দেখছ, পুকুরে আছে মাছ –ওদের যত্ন করি, সময় করে খেতে দেই। মানুষের, প্রকৃতির ক্ষতি করি না কখনোই। সবার মঙ্গল কামনা করি। স্রষ্টার সৃষ্টিকে বড় ভালোবাসি। এই জীবনকে উপভোগ করি –এই-ই আমার ইবাদত আর প্রার্থনা। বুঝলে? এই জীবনকে উপভোগ আর আনন্দে ভরিয়ে তুলতে না জানলে স্রষ্টা যে এত সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র দিলেন, তাতে ডুব দেওয়ার জন্য –তা তুমি বুঝবে কীভাবে? আর না বুঝলে তাকে তুমি পাবেই বা কীভাবে?

ডাগের কথায় হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তাকে প্রশ্ন করার আর কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পৃথিবীর আর এক মহাদেশে, এই পাহাড় পাহাড় সমতলের নির্জন প্রান্তে একজন মানুষের এমন অনুভবের সামনে আমি যেন সময়হীনতার অনুভবে আক্রান্ত হলাম। মানুষের বৈচিত্র্যময় অনুভূতি আর ভাবনার মতোই রহস্যময় এই পৃথিবী! বিশ্বজুড়ে কত অনন্য আর ভিন্নতর এক একজন মানুষের চেতনার জগৎ!

দেড় ঘণ্টায় জহুর নয়টা তেলাপিয়া মাছ ধরেছে। মাছ ধরার বিরাট এই সাফল্য সে কীভাবে উদযাপন করবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষে তা উদযাপনের সিদ্ধান্ত হলো এভাবে- তিন মাস পর নভেম্বর মাসে পুনরায় এই এলাকায় বেশ কয়েকদিনের সে জন্য চলে আসবে। ডাগের সাথে হরিণ শিকার করবে এবং মামার বাসার পেছনে বনের কাছে রান্নাঘরে হরিণের মাংস গ্রিল ভোজন-উৎসব করবে। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ডাগ তার বাড়ির সীমানা-দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল যেন ঘোড়া আর গাধা দুটো তাকে না পেয়ে বাইরে চলে না যায়। আমরা বেরিয়ে পড়লাম ডাগের আমিশ-বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশে।

কালো পিচের রাস্তার দুপাশেই দেখলাম পোস্টারের ছবির মতো একটা ঝকঝকে ছোট্ট বাড়িগুলো। ছোট ছোট এই বাড়িগুলো দূর থেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা একগুচ্ছ আনন্দভূবন যেন। রাস্তার আশপাশে যত দূর চোখ যায়, দেখা যায়, ফসলের মাঠে আমিশরা তাদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত।

কয়েক ঘণ্টা একটা আমিশ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হলো। তাদের বাইরের ঘরের সামনে আমরা বসলাম। এই ঘরটা তারা তাদের তৈরি করা নিঁখুত বন্দুক (এই আমিশ পরিবারের বানানো একটা পিতলের পাত দেওয়া বন্দুক আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। যার দাম তারা বলেছিল, তেরো হাজার ডলার), তীর-ধনুক এইসব সংরক্ষণ করে রেখেছে।

এখানেই ডাগ তার বন্ধুর সাথে আড্ডায় মেতে উঠেছে। তারা সমবয়সি হলেও আমিশ পরিবারের প্রধান ডাগের বন্ধুটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে তার চেয়ে বয়সে বিশ-পঁচিশ বছরের ছোট। সব আমিশের ত্বকের টকটকে বর্ণ, লাবণ্যময় চেহারার সাথে সুন্দর চোখ আর চুল-দাড়িতে একই সাদৃশ্যের। নারীরা কেউ-ই ঘরের বাইরে তো এলোই না, তাদের ছায়াও কোথাও দেখলাম না। কয়েকটা বাচ্চা এক সময় ঘর থেকে বাইরে এসে আমাদের অবাক হয়ে দেখল। ওদের দেখে মনে হলো, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে একদল ফুলপরি। সব মেয়ে বাচ্চাগুলোর একই ড্রেস। নীল জামার পা পর্যন্ত ছড়ানো গাউনের মতো। মাথায় নীল অথবা কালো স্কার্ফ। ছেলে/পুরুষদের গায়ে আকাশি শার্ট আর নেভী ডার্ক ব্লু প্যান্ট। জানলাম, আমিশদের বিনোদন খুব সীমিত। প্রতি রোববার কোনো বাড়িতে অথবা কমিউনিটি সেন্টারে যন্ত্রসংগীত ব্যতিত গান গেয়ে, আনন্দ করে এরা সময় কাটায়। নিজেদের গোত্রের ভিতরেই এদের সকল আচার-অনুষ্ঠান ।

একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, আমিশরা তাদের গোত্রের বাইরে অন্য মানুষদের সাথে মিশতে চায় না। ক্যামেরা বস্তুটি আমিশরা সহ্য করতে চায় না। সে কারণেই ক্যামেরা থেকে আমিশরা নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চেষ্টা করে। ছবি তুলতে দেয় না। সরকারিভাবেও পর্যটকদেরও তাদের খুব কাছাকাছি মিশতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কেন না, তাদের ইমিউন সিস্টেমটুকু, তাদের শরীরে বাস করা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সবকিছুই প্রাকৃতিক। আমাদের সাথে মিশে আমাদের ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস দ্বারা তারা সংক্রমিত হতে পারে যাদের বিরুদ্ধে তাদের শরীর যুদ্ধ করে অভ্যস্ত নয়। আমিশদের ধারণা, পৃথিবীতে এত পাপ আর সমস্যার একমাত্র কারণ হল প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়া এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। এদের বিশ্বাস, প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা মানেই ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকা। আমিশরা বিশ্বাস করে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মানুষকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং স্বার্থপর করে তুলেছে। এদের ভাষা মূলত ডাচ। তবে, ইংরেজিতে কথা বলতে অনেকেই জানে। যাহোক, আমিশ পরিবারের বানানো কফি এলো আমাদের জন্য। এরা কফিতে চিনিও খায় না। এক ছেলে যে ইংরেজি প্রায় বোঝেই না, তার হাতে বানানো কফি খেতে খেতে তাদের বাড়ির আশপাশে চাষ করা সবজি ক্ষেতে দাঁড়িয়ে কথা বললাম।

আড্ডা দিতে দিতে জানলাম, আমিশরা অষ্টম শ্রেণির বেশি পড়াশুনা করে না। শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যে যাকে শিক্ষকতার দায়িত্ব তারা দেয় সেই-ই একটু বেশি পড়াশুনা করতে পারে। তাদের শিক্ষণ-পদ্ধতি নিজস্ব এবং তারা আধুনিক স্কুলের মতো কোনো বিদ্যায়তনে পড়ে না। কিছুটা পাঠশালা গোছের পাঠদান পদ্ধতি তারা অনুসরণ করে। আমি আবার মি. ডাগ ও তার আমিশ বন্ধুর আড্ডায় ফিরে এসে তাদের বারান্দায় বসলাম। অসংখ্য প্রশ্ন করলাম। ভদ্রলোক হাস্যোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিয়ে গেলেন।

তাঁর কাছ থেকে যা জানলাম তা সংক্ষেপে এমন-

আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার ল্যানকাস্টার কাউন্টিতে প্রধানত আমিশদের বসবাস। আমিশরা মাঠে ভুট্টা, তামাক, সয়াবিন, বার্লি আলুসহ বিভিন্ন শাক-সবজির চাষ করে। আর আমিশ মেয়েরা কাপড় বোনে, মধু সংগ্রহ করে, ফুল আর ফলের চাষ করে। আমাদের দেশের গ্রামের মেয়েদের মতো আমিশ মেয়েরাও হাত দিয়ে কাপড় কাচে আর তা দঁড়িতে বেঁধে বাড়ির আঙিনায় শুকাতে দেয়। এদের বিশ্বাস, শারীরিক সুস্থতার পূর্ব শর্ত হল মানসিকভাবে সুস্থ থাকার পূর্ণ নিশ্চয়তা।

আমিশরা সরকারকে সঠিকভাবে খাজনা দিলেও সরকারের কাছ থেকে বিনিময়ে কোনো সাহায্য আশা করে না। তারা চিকিৎসা ভাতা, অবসর ভাতা কিংবা স্কুল ভাতা—কোনো কিছুই সরকারের কাছ থেকে নেয় না। বিয়েকে কেন্দ্র করে আমিশরা নানা উৎসবে মেতে ওঠে। আমিশ ছেলেমেয়েরা যখন ষোলো বছরে পা রাখে, তখন থেকেই এরা নিজেদের সঙ্গী খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত ২০-২২ বছর বয়সেই এদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। তবে আমিশদের প্রথা অনুযায়ী, বিয়ের প্রস্তাব দিতে হলে আমিশ ছেলে-মেয়েদের অন্তত জুলাই/আগস্ট মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। নিজেদের পছন্দমতো বর চূড়ান্ত হওয়ার পরই শুধু কনে নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে তার বাবা-মাকে হবু বর সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়।

অক্টোবরে সম্ভাব্য বর-কনেরা তাদের নামের তালিকা গির্জায় নিবন্ধন করে এবং পরবর্তী রোববার গণমান্য বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতি আর আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে তালিকাভুক্ত বর-কনেদের নাম ঘোষণা করা হয়। এই দিনটি আমিশদের সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। চার্চ থেকে প্রকাশিত তালিকায় বর-কনের নাম নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই বর আর কনের বাবা-মায়েরা বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সাধারণত কনের মা নিজেরে হাতেই তাঁর মেয়ের বিয়ের পোশাক তৈরি করেন। বর ও তার বাবা-মা বিয়ের অনুষ্ঠানে গির্জার নির্দিষ্ট অতিথিতো বটেই, আমিশ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করেন। বিয়ের পোশাক হিসেবে আমিশ পুরুষেরা পরেন কালো লম্বা কোর্তা, মাথায় টুপি আর মেয়েরা পরেন নীল রঙের গাউন।

৩.

প্রশ্ন হলো আমিশদের উৎপত্তির সূত্র কোথায়? কথায় কথায় জানলাম, সুইজারল্যান্ডের এনাব্যাপটিস্ট ক্যাথলিক চার্চ থেকে মূলত আমিশদের উৎপত্তি। এদের প্রথম গোড়া পত্তন হয় ১৬৯০ সালে সুইজারল্যান্ডে জ্যাকব আম্মানের (Jakob Ammann) হাত ধরে। আমিশ অর্থ ‘সত্যবাদী’ আর এনাব্যাপটিস্ট অর্থ ‘ব্যাপটিজম বিরোধী’। এই এনাব্যাপটিস্টরা মূলত প্রটেস্ট্যান খ্রিষ্টান। তবে বাইবেলের অনেক বিষয়ের সঙ্গে এদের প্রবল মতবিরোধ রয়েছে। যেমন, খ্রিষ্টান ধর্মে নবজাতকের ব্যাপটিজম করে পাপ খণ্ডন বা মোচন বাধ্যতামূলক। কিন্তু এনাব্যাপটিস্টরা অর্থাৎ আমিশরা এই প্রথার প্রবল বিরোধী ছিল। তারা মনে করত, একটা শিশু জন্মগতভাবেই নিষ্পাপ। সুতরাং তাদের ব্যাপটাইজ করার চিন্তাটা সমীচিন নয়। তবে, জ্যাকব আম্মানের অনুসারীরা মত দিয়েছিল যে, যদি ব্যাপটিজম করতেই হয়, তাহলে শিশুর বয়স যখন ষোলোতে পড়বে, যখন সে পাপ-পুণ্যে করার মতো বয়সে পৌঁছাবে তখনই তার ব্যাপটিজম হতে পারে। তাদের এমন মতবাদে সুইস খ্রিষ্টান সমাজ এনাব্যাপটিস্টদের এই কথাকে বাইবেলবিরোধী মনে করেছিল। সেই সময় ধর্মের বিরুদ্ধে এ রকম কথা বলার জন্য সুইস সরকার আমিশদের (জ্যাকব আম্মানের অনুসারীদের) উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। এদের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করে এবং পরে বিশেষ পুলিশ বাহিনী তৈরি করে ‘আমিশ নিধন’ কার্যক্রমের আওতায় এদেরকে সুইজারল্যান্ড থেকে স্থায়ীভাবে বের করে দেওয়া হয়। সুইজারল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে আমিশরা আশ্রয় নেয় জার্মানিতে। জার্মানিতেও আমিশরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে খুব বেশি দিন টিকতে পারেনি। পরে এরা ধীরে ধীরে উত্তর আমেরিকার ওহাইও, কানাডা, পেনসিলভানিয়াসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পাড়ি দেয়।

১৭১০ সালের দিকে আমিশরা প্রথম আমেরিকার পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে আসে এবং উইলিয়াম পেন নামের এক জমিদারের কাছ থেকে ১০ হাজার একর জমি কিনে আমিশরা ল্যানকাস্টার কাউন্টিতে প্রথম বসবাস শুরু করে।

ডাগ জানান, আমিশদের জীবনযাপনকে জানতে পেনসিলভানিয়ার লেনক্যাস্টার কাউন্টি বর্তমানে আমেরিকার অন্যতম এক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমেরিকা তো বটেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্যটকেরা বেড়াতে যান ল্যানকাস্টার কাউন্টির আমিশ পল্লিতে। সেখানে পর্যটকদের জন্য রয়েছে হোটেল, জাদুঘর আর খেলাধুলার সরঞ্জাম। গিফট শপে আমিশদের হাতের তৈরি পোশাক, মোমবাতি, ঘর সাজানোর তৈজষপত্র, পেইন্টিং, মেয়েদের গয়না, হাতে বানানো বন্দুক, টুপি, জুতা, পুতুল, গিফট কার্ড ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ফিরে আসার সময় তারা ক্ষেতের সবজি, বিরাট এক মোরগ আর কুমড়ার ফুল দিলো। একটা আমিশ পরিবারের সাথে কয়েক ঘণ্টা সময় কাটিয়ে আমরা তাদের আপন হয়ে উঠেছিলাম। তাদেরকেও আত্মার আত্মীয় ভাবতে ভাবতে আনন্দের সাথে বিদায়ের বেদনা অনুভব করছিলাম। ফিরে আসার সময় বার বার বিশুদ্ধ হৃদয়ের নির্মল মুখগুলি মনের দরজায় উঁকি দিয়ে আমাকে তলিয়ে নিচ্ছিল মাত্রই স্মৃতি হয়ে যাওয়া জীবনের আগামী দিনে জমা হবার প্রত্যাশায় থাকা গভীর স্মৃতিলোকে।

(দ্রষ্টব্য – তৃতীয় পর্বে ‘ভার্জিনিয়ার সৌন্দর্য’ নিয়ে লেখার কথা থাকলেও তা লিখতে মন সায় না দেওয়ায় এই পর্বটি লিখলাম। এই পর্বের মাধ্যমে আমার আমেরিকা ভ্রমণের গদ্য আপাতত সমাপ্তি টানলাম। -কাজী রাফি। )

কাজী রাফি

জন্ম- ২২ নভেম্বর ১৯৭৫, বগুড়া।

‘ধূসর স্বপ্নের সাসান্দ্রা’ প্রথম এই উপন্যাসেই কালি ও কলম পুরস্কার লাভ করেন এবং পাঠক এবং বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চাকরির প্রয়োজনে আফ্রিকায় বাস করেছেন দুই বছরের অধিক সময় এবং আফ্রিকার প্রকৃতি-সংস্কৃতি, তাদের প্রান্তিক মানুষের যাপিত জীবনকে দেখেছেন কাছ থেকে। মানুষ ও তাদের যাপিত জীবন এবং প্রকৃতি দেখার প্রয়োজনে ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর।

পুরস্কারসমূহ :এইচএসবিসি কালি ও কলম পুরস্কার -২০১০; এমএস ক্রিয়েশন সম্মাননা -২০১০; নির্ণয় স্বর্ণপদক-২০১৩ এবং এসএম রাহী পদক ২০১৯

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

‘ধূসর স্বপ্নের সাসান্দ্রা’, ‘ত্রিমোহিনী’, রূপডাঙ্গার সন্ধানে’, ‘পাসওয়ার্ড’, ‘রংধনুর সাঁকো’, ‘লে জোঁ নদীর বাঁকে’, নিঃসঙ্গতার নগ্ন খোলস’, অরোরার আঙুল’, ‘ছায়ার নির্বাসন নির্বাসনের ছায়া’, ‘আঁধারে লুকানো সুর’,‘গ্রামটির নাম গোধূলিমায়া’, নোরার ক্যাসল অব ক্যাসাব্লাঙ্কা।

এই লেখাটি সর্বমোট 201 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 2 জন লেখাটি পড়েছে ।